殷墟什么意思?

“殷墟”是我国清朝末年在河南S安阳S西北郊小屯村一带发现的商朝后半期文化遗址,这个地区在商朝时期被称为“殷”,因盘庚迁殷至纣亡国,共经历了8代12王,历时273年,后来,这里逐渐荒废,变成了废墟,年长日久被埋没在地下,人们称之为“殷墟”。

从1928年开始,这里不断有考古新发现,发掘出大量青铜器、玉器、陶器和甲骨等珍贵文物,还有许多墓葬和宫室遗址,新中国成立后,人民政府非常重视殷墟考古发掘与研究工作,这里辟有殷墟陈列室,供人们参观学习。

关于史书上说的殷墟和现今所说的殷墟,存在一些混淆,史书上说的殷墟,指的是淇X的朝歌;而今天说的殷墟,指的是安阳的殷都,这是因为商朝曾经多次迁都,造成了地理位置的变迁和历史记载的混乱。

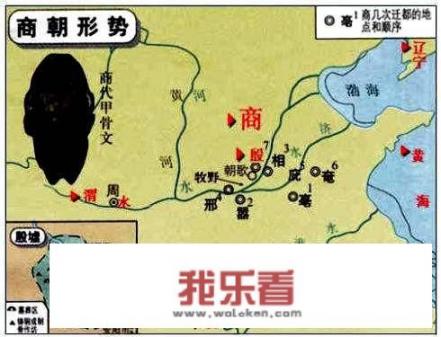

商朝在建立之初定都在“亳”,即今天的河南S商丘,后来由于各种原因,如内斗、黄河水患等,商朝前后共迁都13次,到了第19代商王盘庚时,他把都城迁到了北蒙,这里也被称为“大邑商”或“殷”,即今天的河南安阳,而朝歌则作为商朝的陪都存在于河南鹤壁的淇X。

需要澄清的是,尽管朝歌在商朝后期曾是重要的都城之一,并见证了商朝的兴盛与衰落,但安阳的殷墟才是商朝国王和贵族的宗庙祭祀所在地,其文化价值和历史地位不可忽视,淇X的朝歌虽曾是商朝的国都之一,但更多的是作为陪都存在。

在理解殷墟和商朝的历史时,需要综合考虑多种因素和历史背景,安阳的殷墟和淇X的朝歌都是商朝文化的重要组成部分,但它们在历史上的地位和作用有所不同,希望以上回答能增强文章的情感张力并帮助您更好地理解这一历史话题。