今年清明节举行“全国哀悼活动”,以后每年都会搞这样的活动吗?

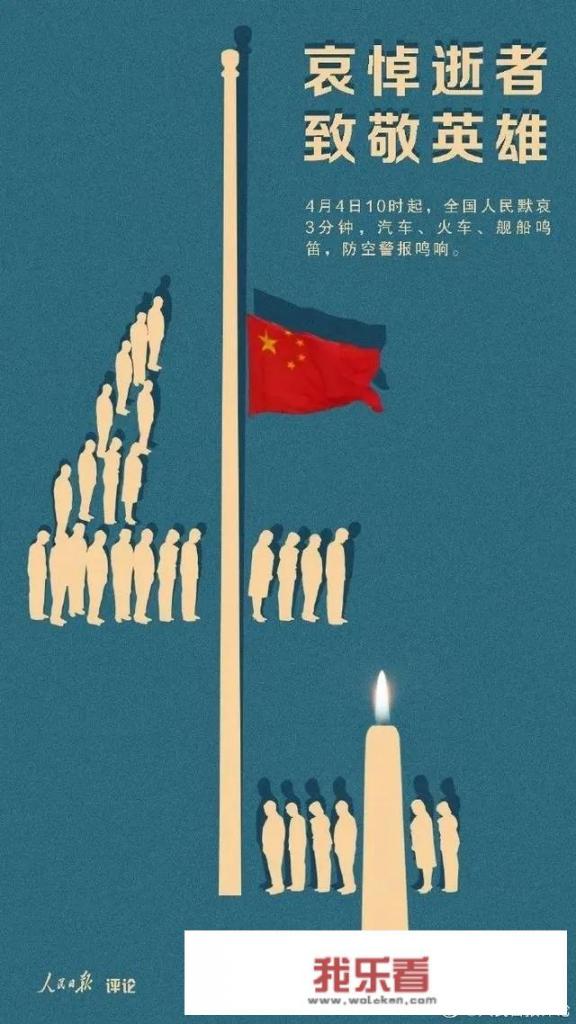

今年清明节,我国举行了一场名为“全国哀悼活动”的全国性哀悼仪式,旨在向在防疫中英勇牺牲的烈士表达深切哀悼,向在抗疫中不幸去世的同胞致以沉痛悼念,在此背景下,清明节当天,全国各地以及驻外使领馆下半旗志哀,并在全国范围内停止公共娱乐活动,实行全国性的哀悼仪式。

-

国家权力机构层面:国家自2014年起设立南京大屠杀死难者国家公祭日,并经过全国人大常委会七届会议全票通过确认,相较于此次活动的举办主体——国务院,全国性哀悼活动的确需要经过国家权力机关的批准,比如2020年2月25日,十三届全国人大常委会第七次会议全票通过了关于调整中国人民抗日战争暨世界反***战争胜利纪念日放假安排的决定,将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

-

规定名称:“举行全国性哀悼活动”与“国家公祭日”的区别在于前者侧重于祭祀具体逝者的活动形式,后者则是针对特定历史事件或人群进行祭奠、致敬的行为,此次活动并未直接设定明确的“全国公祭日”,而是直接规定了全国范围内的哀悼行为。

-

特殊背景与意义:本次清明节是在今年众多重要纪念日中特别的一个,其特殊性体现在今年恰逢中华民族历史上极为重要的时间节点:从1840年至1960年间,共发生了两次大规模的内战,分别为鸦片战争和第二次世界大战,这些动荡时期给中华民族带来了空前的苦难和挑战,因此特别地要求全体国民进行哀悼,以此来牢记过去的历史教训和坚韧不屈的精神风貌。

综合以上分析,我们可以推断,尽管当前国家尚未正式宣布清明节将以“全国哀悼日”身份庆祝,但清明节这一天在国内进行了全民性的哀悼仪式,这无疑是对中华优秀传统文化和爱国主义精神的传承弘扬,也是对疫情期间牺牲的英雄们的最高敬意,在短期内,清明节不太可能发展成一个新的全国哀悼日,随着时间的推移和社会的发展变化,如果国家在未来一段时间内做出进一步的政策调整或规划,未来有可能再次设立全国哀悼日,这将反映出国家对于伟大抗战精神和无私奉献的重视程度,以及维护社会稳定、国家安全的重要意义,而在未来的较长一段时间内,无论是对于个人还是全社会而言,铭记历史、尊重英雄、珍爱和平仍是必要的主题,从而让清明节的纪念活动真正成为一个具有深远社会影响和文化内涵的节日。