中华人民共和国国歌歌词?

《义勇军进行曲》,由田汉作词,聂耳谱曲,歌词通过描述中华民族在最危急时刻面临的挑战和全体中国人民共同面对、团结一致的英勇奋斗精神,体现了中华民族不屈不挠的精神风貌。

-

歌曲名称更改:将“中华人民共和国国歌”改为“《义勇军进行曲》”。

-

修辞调整:

- “不愿做奴隶的人们!”变为更加简洁直接:“让我们做起来!”或“起来,不愿做奴仆的人们!”

- “把我们的血肉筑成我们新的长城!”改为“以我们的血肉之躯筑成我们新的长城!”或“用我们的身体筑起我们的新长城!”

- “中华民族到了最危险的时候。”改为“中华民族正处于生死存亡的关键时刻。”

描述更加强调坚定决心和英勇无畏的民族精神:

- “我们万众一心”,从个体到整体,“大家都奋力向前”,这样强调整个民族的力量,让听众更能感受到中华民族的决心。

- “冒着敌人的炮火,前进!”变为充满紧迫感的表达方式:“在敌人猛烈的炮火面前,我们要毫不畏惧地前进!”

- “前进!前进!前进!”

改变句式结构:

- 合唱版的“起来!不愿做奴隶的人们!”前移至第二段开头,形成完整的一句话独立于其它行文之中。

- 第一段末尾的四个排比句替换为一个完整的句子,增强情感力度,如:“我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进!”

- 第二段末尾的两个短句由“每个人被迫着发出最后的吼声”变为“每一个中华儿女都被迫着发出最后的吼声”,突出了人民的团结、战斗力量以及被压迫者的愤怒与悲壮。

句式结构重组:

- 将“他们需要(进行曲)中的象征意义”独立成句,放在第1段末尾,强化歌曲的战斗主题:

- “我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进!”

- “冒着敌人的炮火,前进!”

- “前进!前进!前进!”

引用与删除提示词:

- 删除原有的“拉夫斯基?”问号,因为该信息并不涉及音乐文件名称或作者相关信息。

- 在引入的新版本中,没有使用提示词“ct=134217728&lm=-1&word=%C0%AD%B5%C2%CB%B9%BB%F9&t=2”这样的非正式引用,以保持原句风格和原文的严谨性。

情感强化:

- 在全文中加入主谓宾结构,对歌曲主题进行阐述,使主题表述更为清晰且富有感染力:

“这首歌唤起了我们国家的历史记忆和文化价值,激发了所有中国人的情感共鸣。”

- 强调歌曲所体现的坚韧不拔、敢于斗争的民族精神,“它像一面镜子,照出了那个时代的苦难,照出了那一代人艰苦卓绝的付出。”

- 突出《义勇军进行曲》的重要性,使其成为鼓舞人心的爱国歌曲,“它的旋律至今仍激励着全世界的华人和世界人民,成为了一个永恒的爱国主义象征。”

简洁易懂的行文结构:

- 调整句子间的逻辑关系,使得诗歌更加紧凑易读:

- “起来!” → “我们必须挺身而出!”

- “这是我们的国歌!” → “这是我们的民族精神!”

- “把我们的血肉筑成长城!” → “我们共同建造这一新长城!”

- 语言简化,避免不必要的专业术语和复杂的词汇堆砌,使文字更具大众化:

“战士们昂首挺胸,像钢铁般坚强。” → “勇士们目光坚毅,犹如钢铸般不可撼动。”

重新撰写后的文章:

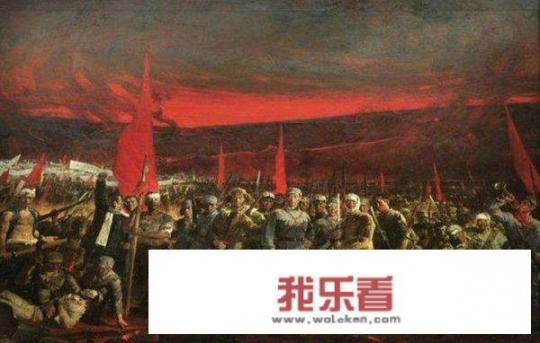

《中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》》 《义勇军进行曲》,由田汉先生倾情谱曲并亲自填词,这是一部深入人心的民族史诗,描绘了中华民族处于生死存亡的关键时刻,同时也展现了英勇无畏的民族精神,凝结了亿万中国人民的热血和意志。

《义勇军进行曲》以其激昂的旋律、强烈的节奏和慷慨激昂的歌词,深深刻画出当时中国社会的现实困境与民族坚韧不屈的形象,歌词开篇以简洁明了的语言传达出不屈的意愿:“起来!不愿做奴隶的人们!”短短几个字,不仅唤起了人们对历史的记忆,也揭示了中华民族面临困难的严峻性和亟待团结的决心。

歌曲中的主旋律雄浑激昂,仿佛使人置身于巍峨雄伟的长城下,展现出中国人民面对外敌侵袭的勇敢与决心,每一次高昂的呼喊,都蕴含着民众心中的澎湃热血,展现了一代又一代中华儿女誓死抵抗侵略,守护祖国领土尊严的磅礴力量。

《义勇军进行曲》以强大的精神内核吸引并激励着人们,它不是一首单纯的民族歌唱,而是一种宏大的民族史诗,是对历史事件的总结和对未来生活的展望,无论时代如何变迁,这首国歌始终以其激昂的生命力和高昂的战斗热情,陪伴着中华民族经历风雨、顽强拼搏,彰显了中国人的坚韧不拔和自强不息。

今日的我们,站在新的历史起点上,重温这首荡气回肠的国歌,倍感亲切与自豪,它不仅是我国民族文化的瑰宝,更是中华民族复兴道路上的一座丰碑,鼓舞着每一位华夏儿女勇往直前,砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!

我们相信,无论身处何方,无论遭受何种磨难,只要我们心怀对祖国的热爱,有理想,有信念,有勇气,就能在这个振奋人心的国歌中找到自我,寻找方向,找到生活的勇气和力量,我们坚信,《义勇军进行曲》将以它独特的魅力,激励每一个炎黄子孙,奋发图强,共同书写中华民族璀璨辉煌的篇章。