怎么看待美国的“动态力量部署”呢?

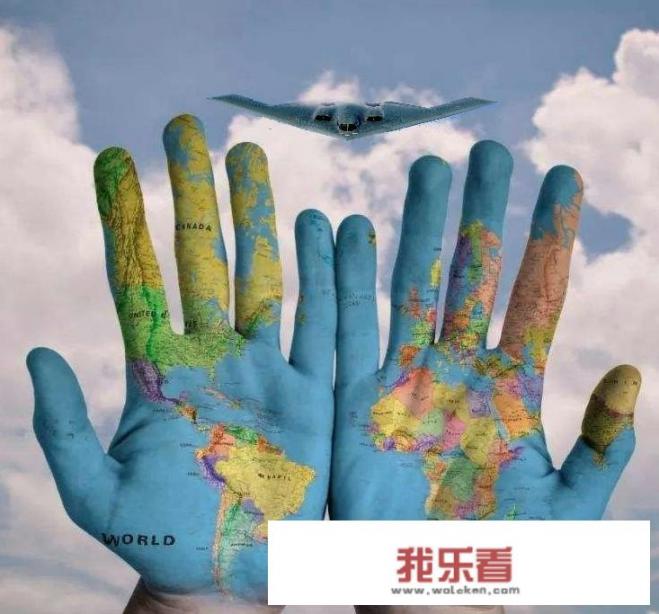

如何看待美国的“动态力量部署”?美国政自特朗普上台以来,就开始重新规划国际格局,但这并非新鲜事,无论是从政治、贸易还是军事的角度出发,其部署手段的目的都是为了应对难以防范的情况并取得最大的利益,近期美国在菲律宾海域举行的联合演习以及美国在印度洋地区的“再平衡”战略动态部署计划,看起来都试图利用其“动态力量部署”理念应对日益严峻的安全形势。 美军所谓的“动态力量部署”概念来源于冷战时期美国在欧洲前沿部署军事力量,要求部队随时待命,以便保持与敌人的力量平衡,但在实际操作中,这种策略可能导致美军失去稳态,并且成效并不显著。《国防战略报告》指出,虽然美军当前的战备状态受到诟病,但能否有效应对大规模作战仍存在疑问,随着军队军事实力逐渐削弱,原本能够在战场上发挥作用的传统力量——如地面部队、海军和空军——的稳定性令人担忧。 美军推行“动态力量部署”战略的主要原因可能是其国家安全承诺遭受质疑,该战略强调的是对潜在威胁的迅速反应和适应性行动,旨在确保美国在全球范围内保持对其他国家的“动态威慑”,当前美军的现实情况不容乐观,尤其是在诸如新冠疫情期间,美军部队在欧洲和亚洲等地的连续性调动备受外界质疑,进一步强化了该战略对盟友关系的影响。 美军动态部署的具体形式涉及数千个前线基地,其中大多数处于我国的战略打击范围内,这意味着解放军及其它潜在威胁对它们进行了精确监视和控制,美军还会通过现代化战斗机和其他无人机,如B-2隐形轰炸机和F22/F35,不断变换各自的部署区域,以确保在突发情况下,具备充足的火力支援能力。 近年来,美军航母编队进行了多次行动,如“罗斯福”号航母和“尼米兹”号航母战斗群在印度洋地区进行的联合演习,美军还通过对部分岛屿链进行有针对性的封锁,加强其在太平洋战场上的防御力度,这一系列动作构成了美军“亚太再平衡”战略的一部分,意图通过“动态力量部署”向周边国家传达美国对外遏制的能力。 虽然“动态力量部署”旨在提升威慑效果和应对突发状况,但由于其潜在的不稳定性和“灰色地带”,其实际效果至今仍需观察,对于这个问题,美国似乎已经认识到挑战的存在,并在某种程度上试图通过改变现有战略和布局来寻找新的增长点,这种转型能否最终成功,并且能否长期维持“动态力量部署”的形式,仍是一个值得深思的问题。 美国频繁派遣“威慑性”任务,展示其军事灵活性和高效行动能力,同时也反映了其在面对全球性挑战时的谨慎态度和对未来不确定性的承受,尽管短期内,“动态力量部署”对防止潜在威胁有所助益,但未来若未能实现预期的目标,它可能成为推动美国国际地位和决策过程内部生变的重要因素,在此背景下,各方可能会重新评估美国在国际舞台上扮演的角色及其战略目标,这对于美军自身而言,无疑是一次深刻的考验和调整。