“罢黜百家,独尊儒术”是促进了社会的发展还是阻碍了社会的发展?

自汉武帝采纳董仲舒的建议,罢黜百家、独尊儒术以来,中国社会经历了两千五百多年的风雨变幻,在这漫长的岁月里,儒家思想逐渐形成并占据主导地位,成为中国社会的精神支柱,这一思想的统治地位也引发了人们对其对社会发展影响的深刻思考。

个人观点

我个人认为,“罢黜百家,独尊儒术”这一政策不仅没有促进社会的发展,反而成为社会进步的阻碍,它扼杀了中国早期多元化的思想文化,限制了知识的自由流动,正如五四运动时期人们所言:“中国人被孔孟之道毒害得太深了。”儒家思想的统治地位让中国失去了像春秋战国时期那样思想活跃的环境,百家争鸣的局面被终结,这无疑对中国的文化发展造成了严重阻碍。

历史背景

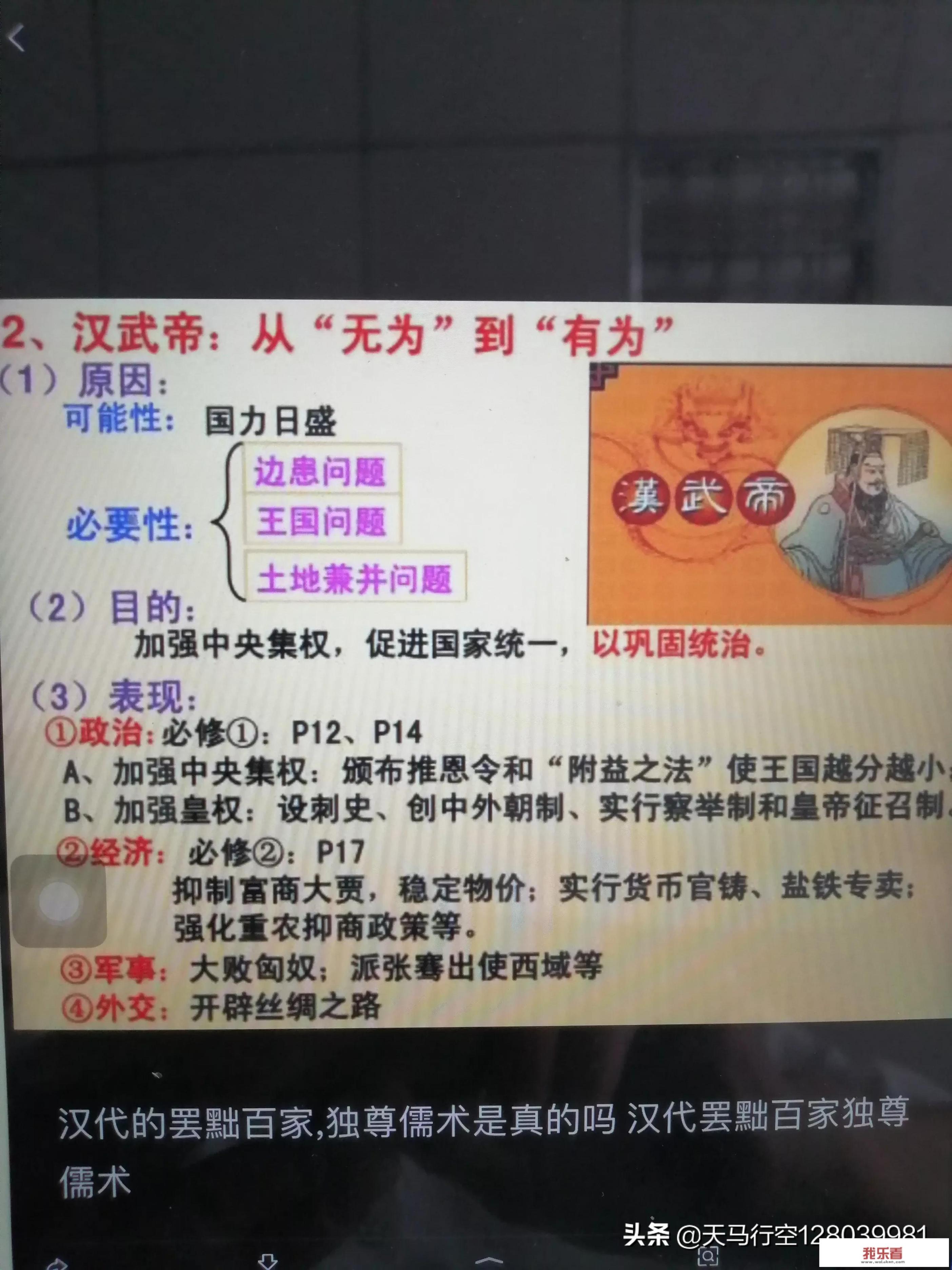

“罢黜百家,独尊儒术”的实质是汉武帝为了应对当时的政治危机而采取的一项重要措施,汉武帝时期,中国北方受到匈奴的威胁,内部诸侯林立,国家政权岌岌可危,在这样的背景下,董仲舒提出的“罢黜百家,独尊儒术”实际上是为了加强中央集权,巩固皇权。

董仲舒的主要观点

董仲舒提出的“罢黜百家,独尊儒术”主要包括以下几个方面:

-

大一统观念

董仲舒从儒家经典《公羊春秋》中提取出“大一统”的思想,认为只有中央集权的统治才能保证国家的长治久安,他主张“天子受命于天”,皇权应得到神化的支持。 -

君权神授

董仲舒通过“天人三策”的理论,强调君权的神圣性,他认为天子之治是天命所托,任何违背天命的行为都将遭受天灾的惩罚。

-

天人感应

董仲舒提出“天人感应”学说,认为天地之间存在一种联系,君主应遵循天命行事,否则将遭受灾祸,这种思想不仅加强了君主的权威,也为后世儒家思想奠定了基础。 -

三纲五常

董仲舒提出了“三纲五常”的核心价值观,认为君主的权力来源于天,父子、君臣、夫妻等关系应遵循一定的伦理规范,他将“五德”(仁、义、礼、智、信)发展为“五常”,成为后世儒家思想的重要组成部分。

影响

“罢黜百家,独尊儒术”对中国历史产生了深远影响:

-

正面影响

董仲舒的思想确实在一定程度上促进了国家的稳定和统一,儒家思想成为维系社会和谐的重要纽带,推动了中国古代文官集团的兴起,北宋时期的一大批文官以儒家经典为基础,积极参与国家治理,这为中国古代政治清明、社会安定提供了重要保障。

-

负面影响

儒家思想的统治地位也限制了中国的创新能力,春秋战国时期百家争鸣的思想活跃在历史长河中逐渐消失,中国失去了发展出独立哲学、科学和法律体系的机会,儒家思想逐渐成为束缚人性的枷锁,阻碍了社会的进步。

“罢黜百家,独尊儒术”对中国社会的影响是复杂的,在短期内,它加强了中央集权,促进了国家统一,但长期来看,它限制了中国的思想创新,阻碍了社会的发展,正如顾颉刚所言:“秦始皇的统一思想是用刑法的裁制,而汉武帝的统一思想是用利禄的诱引。”这种“以儒治国”的模式在历史的长河中逐渐显露出弊端,在今天,我们更应该以开放包容的心态,促进思想文化的多样化发展,让中国的思想场域重现春秋战国时期的百家争鸣之景。