前员工诉华为劳动争议案再审维持二审判决,「奋斗者承诺书」有效,如何看待这一判决?

在这个备受关注的案件中,华为前员工曾梦以其遭受不公平待遇和劳动权益受损提起申诉,希望通过**的裁决维护其合法权益并确保《奋斗者承诺书》的有效执行,尽管有诸多争议和分歧,但作者提出了一种较为严谨的观点——相较于争议性的判决,事件的裁决或许在未来的不确定性产生深远影响。

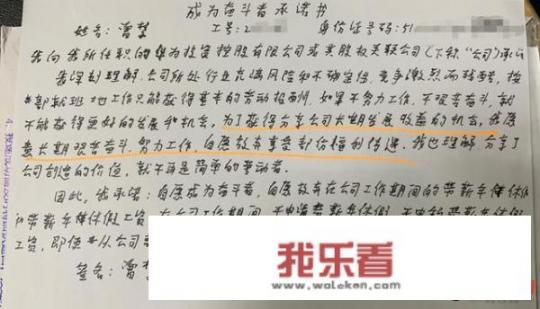

关于员工签署的《承诺书》,作者指出员工可能是出于自愿或被迫的情况签署的,并质疑这份协议是否应当被视为有效的劳工协议,他提出,如果没有充分的法律证明员工是在何种情况下签署的《承诺书》,是否可以在常规情况下判断这份合同对员工个人而言是不公平的?考虑到员工的权益保护意识及当前行业标准,如果该条款确实不符合合规规定或适用于非法行为,那么这份承诺书是否有必要被确认为有效无疑需要多方评估。

关于解约是否符合公允标准,案件的关键在于华为是否存在违规解雇行为,华为声称曾梦以旷工为由将其解雇,但在法律层面,员工是否由于旷工被合理地裁定为被无故旷工,并且该公司未能及时响应曾梦的请假申请直到五天后才做出决定,导致曾梦无法履行原有的工作职责,从而迫使其自动离职,如果华为的做法能得到法律的支持,那么这种解除与承诺之间是否存在冲突及日后公司是否可以通过不审批员工的任何请假申请来实现连续工作状态的问题值得探讨。

员工是否能够拒绝加班的要求,这是一个棘手的问题,在雇佣关系中,员工往往处于弱势一方,如在判定员工加班是否属于被动或主动加班时,以及应对雇主提出的加班费用的要求时,如何准确划分两者性质及其法律责任的边界,按照常理,被告公司有权强制员工加班,但如果公司缺乏正当理由,员工亦可选择在支付相应报酬的前提下拒绝加班,这就涉及到工作与休息权的平衡,在这种情况下,《奋斗者承诺书》中的劳动权益承诺是否足以成为员工诉求赔偿的依据需要在实际操作中予以考虑。

判决之后可能会引发更多类似情况的案例,即员工签订类似承诺书,以此保护自己的权益,尽管该行为看似为劳动者提供了保障,但鉴于现行法律法规中对劳动权益保护的明确规定以及道德层面上的公平原则,确保此类“承诺书”的有效实施可能仍是一个颇具挑战性的问题。

对于案件判决及员工维权之诉,若从严格的法律角度审视,并结合人力资源管理、法律法规及企业策略等方面考量,《奋斗者承诺书》是否能有效落实在司法实践中值得深思和探索,无论最终结果如何,此案件的影响将不仅局限于当事人的劳动权益争议,也将对社会公众理解劳动关系中的平衡与约束起到积极引导作用,作为员工,面对类似争议,我们需保持理性思考,坚持维护自身权益的同时,尽力寻找现实可行的解决方案,争取得到公正合理的待遇与法律支持,需要肯定的是,不论曾梦案最终有何定论,对于当下有关劳动权益保护和公平正义的讨论都将继续引人深思,也为后续相关法律实践提供了重要参考和借鉴。