华夏的意思是?

华夏的意思是?

我们中国人常常自称为华夏族的后裔,那么“华夏”是什么意思呢?

我国古书中对“华”和“夏”的解释可不算少,但一般都是分开来说的。如《左传》中有“中国有礼仪之大故称夏,有服章之美谓之华”的话,而且《书经》疏注中也说:“冕服彩装日华,大国日夏。”可见,古人是以服饰华彩之美为华;以疆界广阔与文化繁荣、文明道德兴盛为夏。

“华”和“夏”到后来才被人合称为“华夏”,是古人对祖国的一种美称,盛赞祖国疆土的广袤和颂扬文明、讲道德、讲礼貌的中华民族传统美德。

华夏,也称“华”、“夏” 或 “诸夏”等。“华夏”一词最早见于《尚书·周书·武成》:“华夏蛮貊,罔不率俾。”从考古来看,华的概念与仰韶文化有关。

也有认为“夏”是从夏水(即汉水)得名,古籍中将“华”、“夏”作为中原,称四方为"夷蛮戎狄"。华与夏曾相互通用,两字同义反复,华即是夏。“中华”又称“中夏”。

华夏是什么意思?在夏朝之前还有华朝吗?

谢谢悟空小秘书的邀请。这个问题前面已经有13个作者做出了回答,目前还没有看到让我认为是讲得比较好的答案。因此,这里我谈下自己的看法,供大家参考。

一、在正式答问之前,我们先来谈谈《尚书·武成》中的这个“华夏”概念。

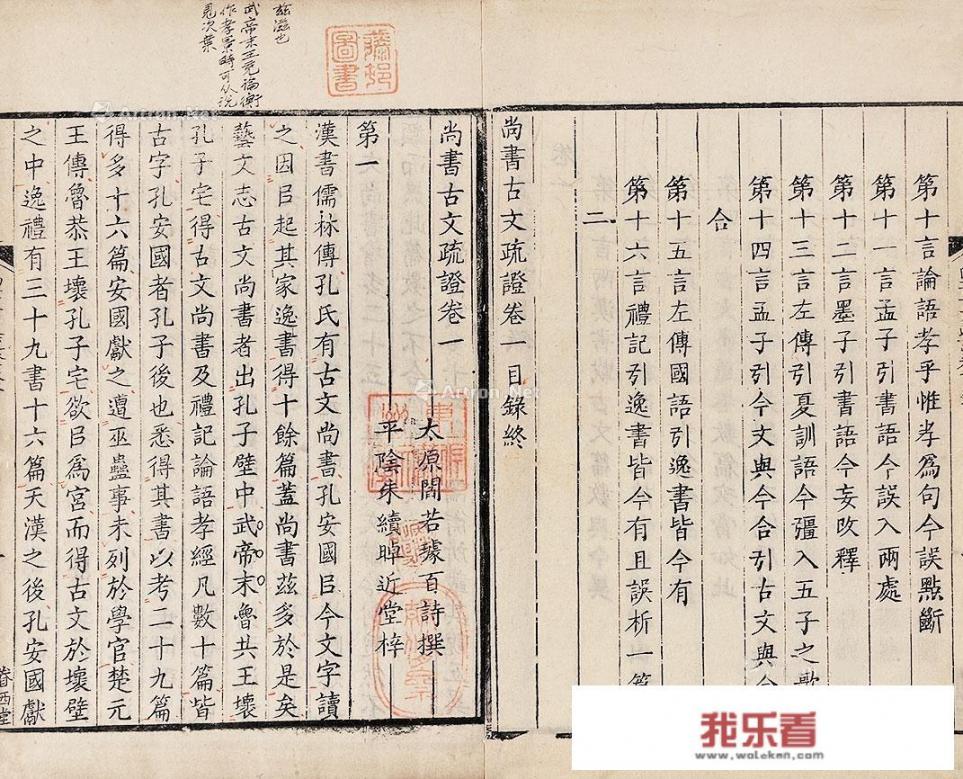

前面有几个答问者都引用了《尚书·武成》“华夏蛮貊,罔不率俾”这条材料,其实,这条材料是有问题的。这里提到的所谓《武成》出自《古文尚书》,阎若璩《尚书古文疏证》曾用128条证据指出《古文尚书》不可信,因此有学者也将之称作“伪《尚书》”。

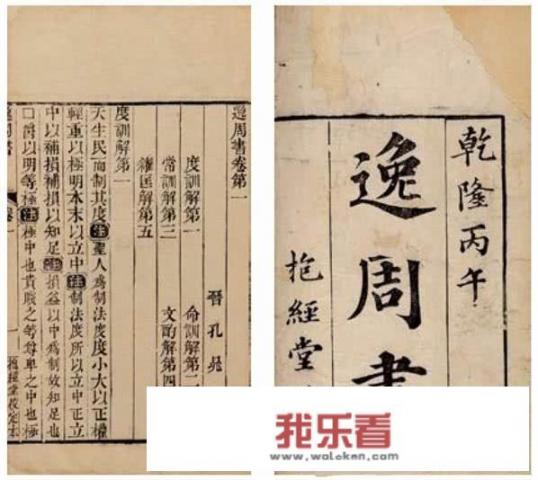

那么,真本《武成》存在吗?《汉书·律历志》所载《世经》引用了《武成》两段81字材料,涉及武王伐纣、归周日辰等,这些材料几乎完全与《逸周书·世俘》的记载相同,因此,大量学者指出,《逸周书·世俘》才是真正的《尚书·武成》,具体研究可参阅陈逢衡《周书补注》、陈梦家《尚书通论》、刘师培《周书补正》、庄述祖《尚书记》等。从《世俘》全篇来看,文中并无“华夏”一词。因此,我们谈“华夏”这个概念也不能从《尚书》开始。

二、《左传》是记录有“华夏”一词的唯一先秦文献

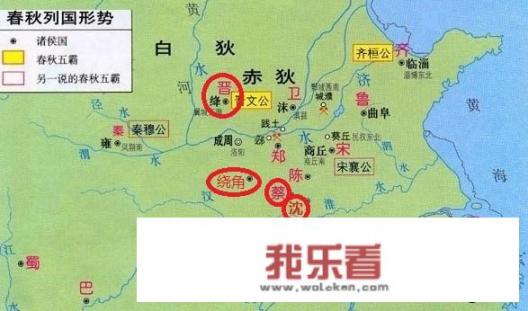

在先秦文献中,“华夏”一词实际上只出现过一次,即《左传》襄公二十六年蔡声子所言:“楚失华夏,由析公之为也。”当时的历史背景是:

公元前585年(鲁成公六年),晋军用楚人析子之谋,败楚军于绕角(今河南鲁山X东南)。随后,晋军又侵入楚国的附庸国蔡国(地在今驻马店上蔡X)和沈国(地在今河南S驻马店平舆X),并俘获其君。蔡国、沈国与周人同为姬姓,而周人有自称“有夏”的文化背景。因此,这里蔡声子(蔡文公之孙)所说的楚国所失掉的“华夏”就是指姬姓的蔡、沈二国,这与后来用“华夏”来指代“古代中国”的意思是有根本差别的。

在西周时期,姬姓诸国往往被称为“诸夏”,有时也称为“诸华”(华、夏二字,古音极近),这说明华、夏在作为族群称呼时可以同义互换。比如,上面提到的《左传》“楚失华夏”一词,在《太平御览》卷294就引作“楚失诸华”。又比如,公元前500年(鲁定公十年),齐景公与鲁定公的夹谷之会,时为傧相的孔子针对齐人欲指使莱人劫持鲁公的行为而说了这样一句话:“裔不谋夏,夷不乱华。”这里的“华”与“夏”对文,用来指姬姓的鲁国,也说明华、夏二字并无区别。

三、华、夏的本义及其区别

我们知道,在中国古代文献中,“夏”这个名称曾作为一个朝代出现。但是,周人也往往自称为“夏”。这是什么原因呢?根本原因就在于夏是一个文化概念,不是种族概念,也不是地理概念。比如,顾颉刚先生说:

划分“诸夏”的主要条件是文化而不是地区、氏族。……当所谓“蛮夷”国家吸收“诸夏”文化,具有了“诸夏”国家的条件时,即可进入“诸夏”的行列,正如“诸夏”国家在丧失其条件时,即被视为夷狄一样。(《“夏”和“中国”》,《中国历史地理论丛》第一辑)

又比如宋育仁《泰西各国采风记》说:

《经》言夷夏之辩,以礼义为限,不以地界而分。《传》言降于夷则夷之,进乎中国则中国之,倘如旧说分以地域,则降于夷者必徙而之夷,既无是事;进乎中国者,必进而据地。进而据地,灭人之国,方讨之不暇,反视同中国,又无是理。”(《小方壶斋舆地丛钞》再补编)

以上这个观点是可信的。但从西周文献来看,夏的早期用法则主要是与姬姓周人有关。姬姓周人当时主要聚居于中原地区(特别是关中平原与豫西地区),这便为“夏”转化为族群和地理概念创造了条件。比如《三国志》出现的关羽“威震华夏”一词,这里的“华夏”就用来指中原地区,并在以后的史料中逐渐转化为了古代中国的代称。

需要指出的是,古代文献中的华、夏二字在作为族群意义使用时虽然相同,但二字出现的时间有早晚之别。从时间上来看,作为族群意义的“夏”字在《尚书》、《墨子》、《论语》、《诗经》中已经出现,但“华”字在这些文献中并没有族群义的用法。根据笔者的统计,作为族群义的“华”字在《左传》中出现了六次,分别为襄公四年、十一年、十四年、二十六年,昭公二十九年和定公十年。上述各例华字在表达“诸夏”意义的同时,都会同时涉及礼仪、道德、教化等方面的内容。这也再次有力地证明了一点,“夏”字是文化概念,不是种族概念和地理概念。

四、在中国历史上,夏朝之前还有华朝吗?

从前面的分析可以看出,华夏二字等义,这实际上已经否定了在夏朝之前还有华朝的这种看法。从先秦文献来看,在夏崛起之前,还存在一个叫“虞”的强大政权,这一点已经有不少学者提及。当然,这个问题与本文无关,我们可以不谈。需要说明的是,我国有极少一部分学者认为中国历史上除了夏族之外还存在一个“华”族。但是,这种看法在先秦文献中是找不到证据来支持的,因此并不可信。

我是头条作者古史微,专注于研究先秦史已有多年。以上回答,希望能让题主满意,也希望各位读者朋友提出意见,并欢迎评论、点赞、转发,谢谢大家。

很高兴看到您的问题并且作答:

我们经常称呼自己的民族为华夏民族,我们为“华夏子孙”,华夏其实就是中国的古称,也是汉民族的别称。而在夏朝之前是没有“华朝”这一说,夏朝之前倒是有一个虞朝。有一些古籍上称有虞、夏、商、周四代。

华夏最初是指代周王朝和属于周王母弟甥舅的诸侯国,后面扩大到九州地区在内的所有地区,即为神州,大禹受帝舜之命治水,把华夏地区分为九州,即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。后因从冀州得出幽州、营州、并州三州,有被称为十二州,到西汉时已经发展至十三州,同属华夏。

唐朝经学家孔颖达在《左转正义》中写道:“中国礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”这里是从文化上来说的,他说“华”讲的是礼仪,“夏”讲的是服饰、衣冠,并以此借代整个中原地区的物质生活和对中原之地礼仪之邦的肯定。

华夏的概念有大有小,按现代人的认知是专指汉族。但实际上这个概念可以延展为全体黄种。

汉民族属于华胥氏后裔,首先就代表华,但是汉民族出自羌系北三苗,故整个羌系都属于华胥氏。我们甚至可以在云南的地名上发现端倪,比如云南楚雄地区的南华X,比如玉溪地区的华宁X,比如丽江地区的华坪X。其实当看到楚雄以及楚雄大姚、姚安地名时就能领悟到羌系北三苗的族属。苗蛮系就是古楚,就是帝尧体系。楚雄地区也是昆明族曾经停留的重要地区,昆明族则是第四代蜀王杜宇的主要后裔,也就是殷商时先羌返回蜀地的那部分,昆明是古埃及昆仑开明氏的意思。正是由中东古埃及返回故土的羌系分支。三星堆遗址也能佐证了这一点,里面有羌系的专属礼器牙璋,还有一些与中原器物有差异的内容。当然绝大部分是类似的,是《山海经》里形容过的内容。三星堆里还包含着早期沿海支体系的内容,故就出现了更多与中原器物看似有差异的地方。

羌系是北三苗,而苗蛮系还包含苗瑶、泰族和朝鲜基因。从朝鲜文化看,他们吃狗肉符合苗蛮养狗人身份,所谓的檀君就是帝尧陶唐氏,并且与熊和虎相关,都符合古中国上古文化特点。我们还能发现一个词舜华,帝舜有点特殊,他姓姚,既代表了帝舜大鲧沿海支体系,又能代表苗蛮系。而被夏启击败的有扈氏明显就与帝舜有关。舜字甲骨文里有炎字,又说明其能代表炎帝系。这样矛盾就来了,我们首先是帝尧体系,甚至汉族继承的是帝尧时代的冤鼓,而非虞舜时代的诽谤木。堯字带土且是三土,明显与黄帝系有关。《山海经》中记载:黄帝用一只脚的夔牛皮制鼓。这又佐证了这一说法。综合起来看,我们称炎黄子孙是准确的。

帝舜实际上主要代表七仙女族群,而苗蛮系是与七仙女最早联姻的沙朗牛郎体系,苗蛮系也因此有了七娜的称呼,意思是七仙女族群的母系后代。七仙女后来转嫁给沿海支大鲧族,于是有了姒姓,而嫁给苗蛮牛郎时就是姚姓。所以帝舜一半代表苗蛮,一半代表七仙女的父系后代有扈氏。后来苗蛮被抛弃出九黎,这才使得苗蛮系变成了帝尧体系。而取代尧的帝舜则是有扈氏。苗族至今保留着的古弟蒙文化,其实就是汉族的桃花源、桃园结义文化。指的就是七仙女族群女性全部嫁给苗蛮牛郎的那段时光。弟就是指七仙女狄人,古是指苗蛮。由此可见,华胥氏包含了苗瑶畲族和泰族、朝鲜基因。

夏有两层含义,一是指全体黄种代表的八芒星太阳夏文化。二是专指沿海支夏后氏。就好比越既可以专指沿海支大鲧族,也可以指全体黄种。早期全体黄种是鱼钩蝎子图腾,九字甲骨文就是一个鱼钩。后来黄帝也代表蝎子。但又发现谐音蝎子的桀却是由沿海支传承,沿海支就是截教体系。这就说明夏、越、蝎子是全体黄种通用的,但主要继承者是抛弃兄弟的沿海支。好比屈原这个先羌后裔追溯祖先到了帝高阳颛顼氏,然而颛顼更多代表沿海支。可见,这种原本共有,后来由一个分支继承的现象是很多。所以华夏可以理解为华胥氏后裔,代表整个苗蛮系。也可以理解为包括了老二支系大鲧族和老大支系乌拉尔的总和。乌拉尔民系在芬兰叫萨米人,萨是夏的意思,米是八芒星太阳的意思。可见,夏是可以通用的。所以华夏概念可大可小。只是专指汉族明显是不准确的,至少是指整个苗蛮系。这么一看,中国境内乃至泰国、老挝、越南、朝鲜等等,甚至日本人的一半都是华夏。如果是把夏后氏和乌拉尔也包括在内,那百越这个夏后氏无疑也是华夏,这又能包括印尼、马来西亚、菲律宾等等。也包括俄国境内的乌拉尔民系和芬兰人。

帝舜有扈氏有过虞朝,按舜华这个词看是不是指夏代之前的虞可以视之为华?我觉得不可以,因为華字甲骨文是一只鹰站在木杆上,但鹰头向右,鹰指的是鹰眼守家,而西方人的鹰徽是鹰头向左,这就说明華指的是右边东方人。而七仙女族群的父系后代德意志后来是与大鲧族联盟的人。虞舜很短暂,交接给同属沿海支的大禹体系后,到了夏启时就被夏后氏独占主导权了。于是有了一瞬间的意思。

今天的人认知古历史最大问题就是把古人物理解为一个具体的人,实际并不是这样。上古人物都是指民系。古人物还存在不同时期代表不同分支的现象。例如黄帝既代表全体黄种的鱼钩蝎子王,但更多则代表后来的轩辕拉鼓牛皮鼓文化,后者就是专指内陆支,尤其是苗蛮系。

我是儿童故事撰稿人王叔,我来回答。

一,何谓华夏?

华夏,也称“华”,也称“夏”、“诸夏”等。“华夏”一词最早见于《尚书·周书·武成》:“华夏蛮貊,罔不率俾。”《左传》定公十年载孔子语云:“裔不谋夏,夷不乱华。”这里的“华”亦即“夏”。孔子视“夏”与“华”为同义词。大约从编著《尚书》起,我国古籍上开始将“华”与“夏”连用,合称“华夏”。

唐朝经学家孔颖达《春秋左传正义》:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”意即因中国是礼仪之邦,故称“夏”,“夏”有高雅的意思;中国人的服饰很美,故作“华”。华夏亦即:衣服华美的礼仪之邦!华夏一词,不仅是地理层面的,更深一层的价值在文化沉积方面。因为我们的先人认为,人与蛮人野人最大的区别在于知羞耻,懂礼仪,有尊卑!

二,夏朝前有华朝吗?

夏朝在中国历史上是有争议的朝代。直到今天,仍然没有发现确定是夏朝的文物和文字资料,国际上普遍认为中国古文明自商朝开始,大约3000-4000年历史。

目前,最有力的证据是司马迁《史记》中夏朝的帝王世系年表。但《史记》对夏朝的记载过于简略,其中五分之四的篇幅都在说大禹,剩下五分之一只说了夏朝3件大事:太康失国、少康中兴和夏桀亡国。

很多人认为,夏朝并非像商朝一样,是一个统一的强大王朝,而很可能是一个部落的联盟。夏朝和商朝也没有继承关系,早期夏、商、巴蜀等都是并立存在的强大部落联盟,时间是重叠的。

既然夏朝都是存疑的,华朝就更加无从谈起!另外,华夏中的‘’华‘’,其实与‘’夏‘’为同义词,并非一个朝代。

综上,希望对朋友们有所启发,谢谢!

【如有疏漏,敬请斧正!

我是儿童故事撰稿人王叔,敬请点赞,关注。谢谢!】

华夏就是指华夏族,也就是我们汉族形成前的主体民族,后也指整个中原地区即中国。华即是夏,夏即是华,二字同义复指。古人是以服饰华采之美为华;以广阔的疆界与和优雅的礼仪为夏,后多指以姬姓为国君的诸侯国。

我们中国的历史有夏、商、周三代,在这之前有著名的禅让制尧、舜、禹,对应着唐尧、虞舜、夏禹。而夏朝是大禹的儿子夏启建立的,它之前应该就是尧、舜、禹了。 尧,父为帝喾,母为陈锋氏女。帝喾乃黄帝玄孙,黄帝是尧帝的高祖。舜,是帝颛顼的六世孙,而颛顼是黄帝的孙子。舜帝是黄帝的八世孙。禹,姓姒,名文命 ,字(高)密。史称大禹、帝禹,为夏后氏首领、夏朝开国君王。禹是黄帝的玄孙、颛顼的孙子 。从这里我们就看出来尧舜禹其实都是黄帝的直系子孙。后来周朝建立,分封了非常多的姬姓(黄帝是姬姓)诸侯,从而衍生出来众多姓氏,因此黄帝一系成为华夏民族的黄金家族。

夏朝之前一定有朝代,因为从尧舜禹的禅让制度来看,这个“朝代”实行的是贵族集体选举制度,首领一定是“黄金家族成员”。而且这个制度起码要追溯到黄帝时代,毕竟这些人都是他的直系子孙,并且并不久远,所以政治制度应该一脉相承,而自黄帝而上也是这个朝代。从黄帝到大禹起码有九代人,这个继承制度是所谓的公天下,可以算一个朝代了。如果从黄帝再向上追究,则需要更多的史料和考古支撑,但一定会有。它不同于夏启建立的夏朝,夏朝开始后从“公天下”变成“家天下”了。

所以夏朝之前一定至少有一个朝代,至于叫什么,我们不确切,叫华朝也好,叫夏朝也罢,因为本来华夏就是一个意思,我觉得从黄帝那分开,可以分两个阶段,一个是黄帝之前(前黄帝时代),以后是黄帝之后(后黄帝时代)。

逻辑和事实有的时候非常接近,但最终还是要看科学的力量!来为我们拨开历史迷雾。喜欢我的分析,请关注我吧!

历史学家一般将“华夏”与“中国”并称,著名史学家范文澜对其释义为:文化高的地区即“周礼”地区为夏,文化高的人及种族称为华,合起来便是“华夏”。《左传》记载:“裔不谋夏,夷不乱华”,“裔”与“夷”同义,“夏”与“华”同义,更证“夏”即“华”,可佐证范文澜先生所言。另外《左传》又云:“夏,华夏也。”《汉书.安帝纪》也有记载:“夏,华夏也!”

从以上可以得出一个明显的结论,“夏”、“华”、“华夏”三者并无区别。

“华夏”一词具备的基本概念

“华夏”一词尽管在史书上有着诸多的解释,但究其实质而言,其承载着国家、民族、文化、地理、时代等多方面的含义和概念。

- “华夏”一词的民族国家概念。

我国秦汉时期的中原人便将华夏族看作自己的祖先,故而周边民族将中原人称之为“华族”,《左传》记载戎子驹支云:“我诸戎不与华同”,这里的“华”说的就是中原人,因而就有了“守周礼尚赤色”的人和族群是为华人和华族一说,也被统称为“诸华”。

若将“华夏”看作国家概念,也在《左传》中可以找到答案。如《左传》襄公二十六年载:“郑于是不敢南面,楚失华夏。”再如襄公四年载:“弃陈也,诸华必叛。”这里的“华”指的是中原各诸侯国。还有僖公二十一年载:“以服事诸夏”,“诸夏”也指的是中原诸侯国,因而“华”、“夏”二字实无区别。

- “华夏”一词含有文化概念。

在先秦和秦汉对华夷之分主要区别在文化上,所谓“唐虞国界,吴为荒服,越在九夷,罽衣贯头,今皆服夏”,将自己列为中央之国的华夏,而将其他不尊周礼之地皆列为四夷,这其实是一种文化上的区别。

- “华夏”一词含有区域概念。

在《左传》中记载:“鲁君用周礼,杞又得称为诸夏”,又如《诗经》曰:“惠此中国,以绥中国”,这表明中原诸侯多自诩为中国,在其他四夷的口中则称之位“诸夏”,带有明显的区域概念。《尚书》有“华夏蛮貊”一词,“华夏”自然不必说,蛮指的是南方少数民族,貊指的是北方少数民族,这更显得“华夏”二字带有区域的概念。

- “华夏”一次带有时代和朝代的概念。

中国信史,从炎黄之际开始。而黄帝的年代至夏禹,纵向关系相隔有两千多年,如果以黄帝为人文始祖,则大禹建立的夏朝便具有了时代和朝代的双重特征。

那么,如果上溯夏禹至黄帝之间,既然是华族所建之政权,那么是否代表夏朝之前还有一个“华朝”呢?

夏朝之前是否有华朝的存在的可能性?

我们依照现今所存以“华”为名的地理单元来看,有“华山”、“华水”、“华谷”等,以此类推,大禹建夏之前,是否有华族所建立的政权为“华国”呢?

关于“华国”之名,在古代典籍中确有出现,但基于历史的局限性,往往语焉不详而多泛举。例如《国语》载:“若前华后河,左洛右济”,韦昭注:“华,华国也。”这里指的是周朝曾活跃于今晋南临汾、运城盆地之间的小诸侯国,但现有的历史典籍,均无“华国”的记载,这个只有国名不见史迹的古国,像“翼”、“姒”之类的诸侯国,仅仅是被历史淹没的一个方国而已,而并非代表一个时代的朝代国。

根据“华”字的发展历史,“华”作为“花”的变迁,从山东大汶口文化背壶的“华”字陶文,到殷墟甲骨文中的“华”代表花,再到金文篆字,“华”清晰的反映出其实为“花”的写真,结合《山海经》所记得“丹木”的树木形态和果实特征,“华”的本义应为黄帝时代先人们食之果腹的“柿子树”。再结合华夏民族发源地为晋陕豫交汇地区,而这种植物刚好是该地区特产,因而不难推断出,在上古时代有着图腾崇拜习惯的先人们将养活他们的柿子树作为民族的象征,这正是“华夏族”最原始的名字由来。

因为周朝小诸侯国“虞”、“唐”极有可能在夏之前建立国王朝,由此,结合“华国”曾出现在周朝的历史之中,又因现今还留有“华山”、“华水”之名,我们可以大胆推测一下,在黄帝到夏禹之间的两千多年内,极有可能有一个华族创建的王朝存在过,由于当时缺乏文字记载,恐怕即便是有,我们也无法进行考证了。

结语

在没有实证的前提下,妄自推测历史是不严谨的,因而我们在尊重历史的大前提下应该以典籍为重,在目前看来,范文澜先生所讲论点才是有证可考的史实。但是我们也要看到,在晋陕豫三S交汇处,氏族聚集形态比比皆是,曾经形成联盟或者王朝也不是没有可能,在考古技术的不断进步下,夏商周断代工程说不定在什么时候就变成“华”、“虞唐”、“夏”、“商”、“周”断代工程也未可知,未来可期,文化可期!