锦衣卫什么意思?锦衣卫的起源与职能,职责、背景与地位

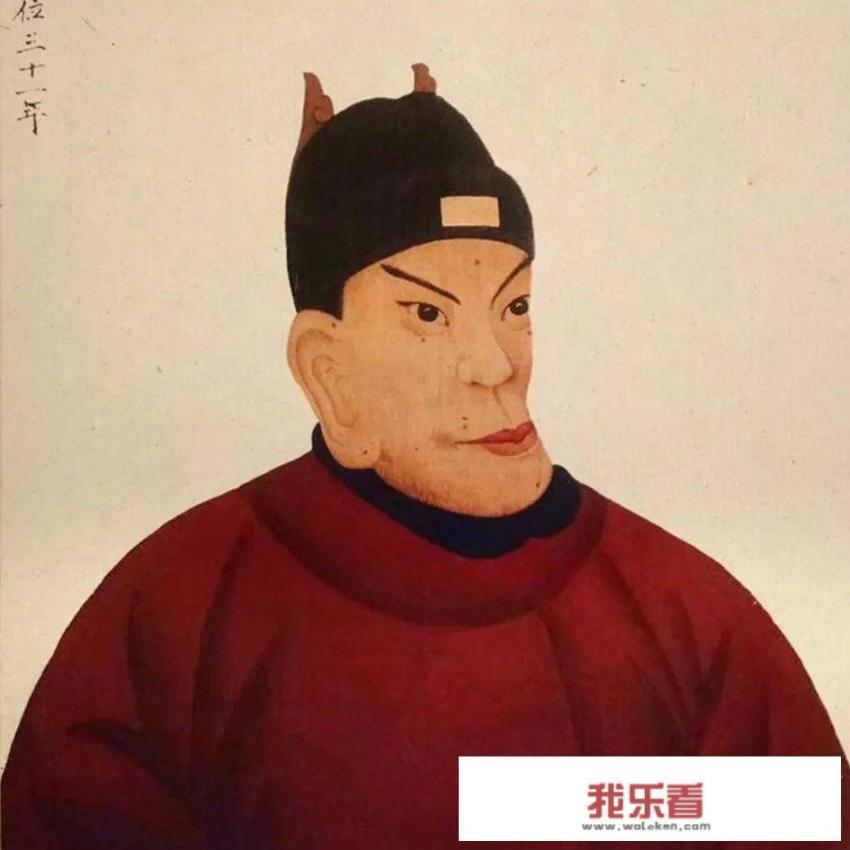

"锦衣卫"是中国明朝时期设立的一个特务机构,主要负责侦查、监视和收集情报,维护明朝君主的统治秩序,其名称来源于对官员的服装装饰,一般为深色锦袍,并配有红色丝带束腰和佩戴铜质令牌,象征着权力与神秘性,锦衣卫的职责广泛,包括侦察京城内外的可疑人物和活动,收集情报并上报皇帝;执行宫禁事务,如日常巡逻、逮捕犯罪行为者以及负责皇帝的安全保卫工作等,锦衣卫的存在既强化了君权又限制了官员的自由,被视为一种独特且微妙的权力象征,对其后中国政治制度产生了深远影响。

锦衣卫在明朝初期的主要职能是执行皇帝的诏狱工作,即逮捕和审讯犯罪的官员和重要人物,明朝皇帝出于自身安全考虑,授予锦衣卫指挥使司的头衔,以加强对朝中的监管和控制,随着时间推移,锦衣卫的角色逐渐扩展到了处理更多的事务,如协助皇帝出行、掌管皇宫警卫、处理廷杖等。

明洪武二年(1369年),锦衣卫改称为大内亲军都督府,十五年后再次更名为锦衣卫指挥使司,尽管这期间可能伴随着政府内部机构的变动,锦衣卫的权力仍然集中于皇帝之下,具备一定的独立性,至明朝中叶,锦衣卫拥有诸多权力,且军官素质较高,军纪严明,但由于未能摆脱权力约束,一度演变为宫廷内部的权力争夺场。

明成祖朱棣时期,鉴于掌权大权的宦官集团日益威胁皇权稳定,重新启用了一些早已废弃的古老机构,如东缉事厂,强化锦衣卫原有的刑事和宫廷警务职能,这种转变反映了皇帝对权力过渡的需求,一方面缓解宦官掌控下的权力混乱,另一方面试图实现对权力中枢的有效制约。

至明朝后期,锦衣卫的势力再度崛起,尤其是在万历年间,锦衣卫的权势达到巅峰,魏忠贤得以借助其父魏太后的势力,利用禁卫军力量打压异己,通过提拔亲信担任锦衣卫指挥使,架空三法司,加之利用直接掌握朝中人事的权力,逐步拥有了超越三法司的巨大权力。

锦衣卫的权力过于集中,非但无法有效抑制朝中其他部门的违法行为,反而加剧了宫廷内部的纷争,如程文忠案、郭恒案等冤假错案的爆发,这种情况在明朝末年尤为突出,人民生活的困苦和清朝的崛起使得锦衣卫彻底失去了昔日的威严和公众的信任,最终被迫退出了历史舞台。

明朝时期的锦衣卫经历了从设立初期的皇家亲卫机构发展到后期的宫廷安保机构的过程,其权力核心指向了皇帝并始终保持着高度的服从性和执行力,这种权力的过分集中和滥用,加上其内部的分化和对抗,最终导致了明朝灭亡时的动荡与危机,锦衣卫的故事展现了明代吏治与权力斗争的复杂性,同时也揭示了当时朝政运作机制下政府机构的内在矛盾和无力回天的命运。