长安十二时辰时间线?

- 时间线:首章为元宵节期间的清晨,即天宝三载(公元744年)十一月初一。

- 地理位置:描述的是长安及其周边地区。

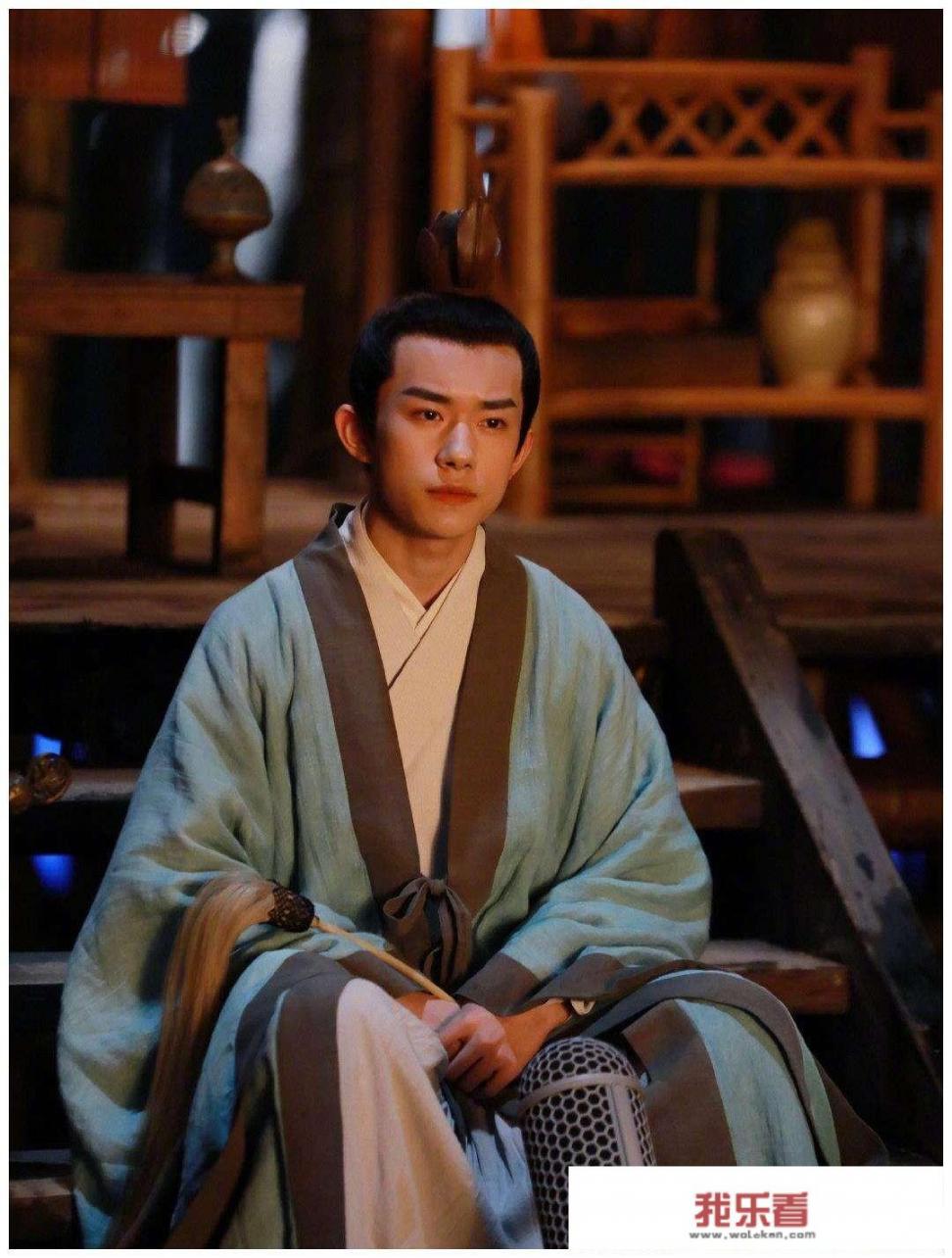

- 人物构成:包括张小敬(男主角)、靖安司李必、反恐精英马伯庸的警探集团成员(非主角)贺东、魏哲明、何孚(主要反派之一)以及另一名重要人物唐玄宗李隆基。

场景设置与色调描绘:

- 长安城:描写出这座千年古都的繁华景象,重点展现了各种坊S风貌和民俗节日氛围,如灯火辉煌的街巷、游人熙攘的酒肆、充满神秘色彩的庙宇以及庆祝方式,例如灯会、踩高跷、猜灯谜等活动。

- 天上宫阙与民间生活:描绘各类天庭与民间生活,如皇帝出行的豪华庆典、贵族家庭的宴请、S民日常生活的温馨场面,如婚礼、赏花灯、庙会等。

- 色彩基调:采用冷暖色系搭配,整体色调偏暗淡,营造一种静谧而紧张的气氛,象征危机与正义之间的紧张对决。

剧本情节设计与叙述手法:

- 四十多集制作标准质疑:面对马伯庸原著小说较长的叙事节奏和庞大人物群像,导演曹盾采取策略,将四散无序的情节进行整合并压缩至《长安十二时辰》,适当注水以简化剧情,并缩短了上下文衔接的空间。

- 强调特色线索与设定:在保留主线任务的同时,增加了一些属于各角色的独特线索和精彩设定,如张小敬的身份转变、身份获得——从死囚走向反恐精英的角色转折;以及靖安司内部斗争的详细描绘,增加了趣味性和戏剧冲突性。

- 文化传承与探讨:如张小敬使用古典艺术道具和诗词歌赋表达情感、借助古代文献揭示真相等传统艺术手段的巧妙运用,不仅增强了作品的文化底蕴,也为观众带来了一种全新的视角欣赏古装剧。

人物塑造与表现手法:

活泼幽默与残酷对手:剧中塑造了一系列活泼生动的人物形象,既有张小敬机智幽默的一面,又有龙波和突厥狼卫的凶猛外貌和贪婪野心,张小敬虽然身处困境,但他内心坚定、坚韧不拔,这是观众对他的正面评价,而王靖安、何孚等人则以其狡猾、阴谋家的形象赢得观众喜爱,其中马伯庸笔下的魏哲明、何孚虽然与原著有所差异,但仍具有一定的真实感和深度。

剧本逻辑与高潮迭起:

- 反恐主线:“反恐”为主线,围绕张小敬与靖安司的合作,张小敬运用智慧与勇气成功阻止了预置上元夜放火的恐怖分子,维护了国家和人民的安全,这部分展现了严谨的侦查技巧和良好的政治决策能力,成为全剧的一个亮点和高潮。

- 文化支线:结合反恐之余,作品加入了一些人文关怀和社会议题,如张小敬与莫愁、檀棋、闻染的感情互动,展示了人性的复杂多样以及友情与爱情的深厚情感纽带,这一部分情节推动了剧情的发展,丰富了故事的深度。

- 副线剧情:辅线剧情如魏哲明阵营介入、九门间的秘密交易、太子对权力欲望的渴望、朝廷的**问题等,这些都是观众通过剧情的边缘获得信息,丰富了角色关系,强化了主题观念。

注水痕迹辨识: 虽然《长安十二时辰》确实存在删减和调整,但这并不意味着剧情注水或不合理,从故事结构和节奏来看,它能够在保证核心事件推进的基础上,充分利用场景和细节展现出丰富的场景变换和人物互动,使得读者能够迅速融入故事情节,构建一个紧凑、悬疑且充满活力的视听盛宴,尤其是部分战役、对话、心理变化等关键节点,都有清晰的讲述和描绘,有效地填充了时间跨度。

尽管《长安十二时辰》浓缩了许多精彩场景和事件,但并非所有的内容都过度注水,体现了制作团队对于原著和观众需求的深入理解和独特处理方式,使其具备了一定的艺术水准和观赏价值,获得了观众广泛好评,可以说《长安十二时辰》不是所谓的“注水剧”,反而是一种精良之作,对于还原唐代社会风貌和探讨中国古代政治文化有着不可替代的作用。