《牧马人》这部电影,为什么时隔这么长时间又开始被大家重新认知?

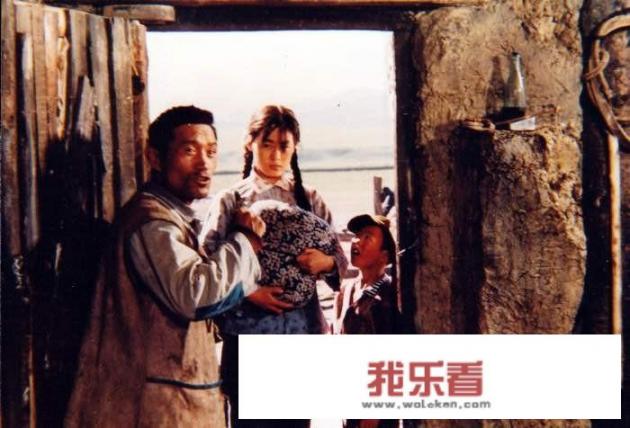

《牧马人》这部电影,为何近37年再度受到关注?回顾它的过往历程,这部电影讲述了在上世纪80年代末至90年代初一段特定历史背景下,主角许灵均的跌宕人生,许灵均出生于富有家庭,因父亲不喜欢母亲在当教师时离家赴美,留下母亲独自生活并诞下一子,这位幼小时即远离家乡、远离家园的男孩在几十年后,以其坚韧与诚实赢得回乡的勇气,并勇敢与贫困中的另一女子李秀芝展开一段美好而又短暂的爱情之旅。

- 宏大的时代背景与深入人心的角色塑造:《牧马人》巧妙地嵌入了一个特殊的历史阶段,讲述的是“粉碎四人帮”运动结束后,改革开放初期,随着知识界逐渐觉醒,社会主义现代化建设蓬勃兴起的时代画卷,通过许灵均的经历,展现了一个复杂多变且丰富多元的现代中国社会风貌,表达了人们对自由、平等、社会主义制度追求以及在现实困境下的个体成长、精神觉醒和人生价值的探寻。

- 真诚与坦率的人物性格:许灵均作为一名典型的“右派”形象,他在坚守“个人信仰”和友情的同时,对社会的不满和对金钱地位的渴望,在残酷的现实中经历了精神挣扎和挣扎,他对人性的善良、坚守和倔强,以及他对社会伦理道德的执着坚守,不仅展现了人性的美好,也描绘了一种跨越性别、阶层和社会阶级限制的爱情故事,这一方面呼应了那个特定时代的价值观,另一方面也传递了对人道主义和人格尊严的尊重和重视。

- 特殊时期的民间情感元素:许灵均和李秀芝的故事并非源于传统意义上浪漫的英雄主义或公主王子式的爱情传说,而是源于社会现实中的普通百姓,草原与羊群、黄土与蓝天、夫妻俩分别随遇而安、不计得失的生活状态,形成了一种贴近人性的、朴素而又真实的叙事模式,给观者留下了深刻印象。

- 情感张力的升华:尽管《牧马人》并非聚焦于动人的故事情节和深情的男女恋情,但它通过对许灵均及其家人在艰难环境中与生存意志的较量,展现出坚毅和顽强的精神特质,以及人性在底层社会中的独特表现,这种情感冲突促使许灵均与李秀芝建立深厚的情感纽带,同时也体现了个人牺牲与社会进步的关系,引发人们反思现代社会价值观中过于功利化的倾向。

- 广泛的社会影响与时代共鸣:《牧马人》不仅在当年具有较高的艺术水准和广泛的影响力,而且在其几代人心目中仍有深远的影响,尤其是那些远离亲朋好友、坚守自我信念的年轻人,他们看到影片中主人公的坚强、对故乡和人性的理解,便在某种程度上找到了自身的慰藉和方向,这也使得许灵均的形象在一定程度上成为了大众群体中的精神象征,提醒人们珍视家庭和人际关系,珍视诚实和坚韧的价值。

- 文学与艺术层面的艺术探索与呈现:电影改编自作家张贤亮的作品《灵与肉》,作品以其独特的叙事风格和丰富的意象,展现了那个时代的文化土壤和人们的生活形态,电影在保留原著精髓的同时,也进行了创新性的发展和突破,成功地勾勒出了一幅贴近生活、充满诗意和哲理的牧马人在追寻梦想、追求真实人性的过程中,构成的独特画卷。 《牧马人》之所以能够在近年来备受关注,其深层次的主题寓意、生动的人物塑造、独特的情感表达、广受关注的社会影响力以及对于文学和艺术的深度探讨与创新都为其赢得了人们的高度赞誉,而通过重新解读,我们可以更好地理解和欣赏这部被誉为中国电影经典之作的经典之作。