北宋开国功臣赵普是个怎样的人?

北宋开国功臣赵普是个怎样的人?

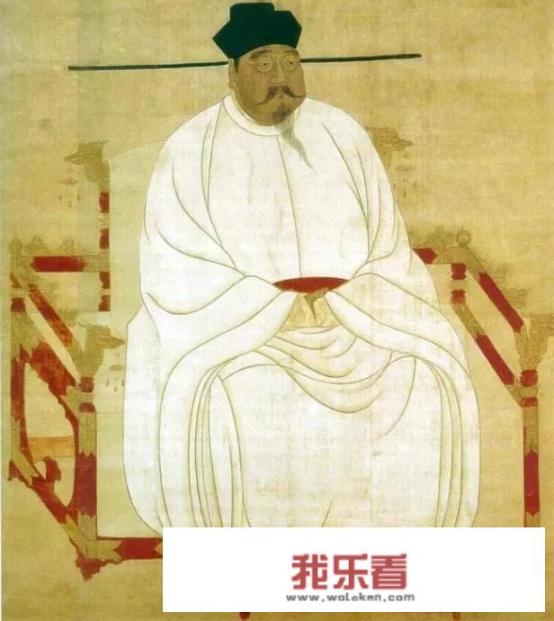

赵普,北宋开国功臣,赵匡胤的左膀右臂,更是一位及传奇和争议为于一身的人物。他用短短十几年的时间,从一介草根,坐到大宋王朝的开国宰相之位,北宋开国历史的重大事件,永远篆刻着他的名字。或许你对赵普这个名字格外生分,远不如苏轼、王安石这些名人来的亲切,但是作为皇帝的心腹谋臣,他向世人展示着谋略过人与英雄本色。

半部《论语》治天下,赵普是个憋屈哥

赵普既是中国十大名相之一,也是中国十大谋士之一,能够同时入选中国十大之列,本应是牛气哄哄,在历史长河中璀璨发光的大人物,为何在明朝以后,这位北宋的开国能臣,竟然拥有着如此低迷的人气,甚至还颇具争议?这与赵普的功绩有着紧密联系,陈桥兵变赵普是否参与其中?半部论语治天下,其实是他胸无点墨、不学无术的表现;杯酒释兵权,更是让大宋国从此带上了懦弱无能的称号;当了14年宰相的赵普,到底是一代名相,又或者只是玩弄权力的奸相?他的这些丰功伟绩,反而导致了他颇具争议。

其实赵普很憋屈,这是因为他并没有显赫家世,更不是人人称赞的神童。虽然父辈都在朝廷为官,但是其实都是一些毫不起眼的芝麻小官,少年时期,是在战乱和颠沛流离中度过。赵普出生于幽州,因为战乱原因,跟随父亲举家迁至常州,随后在洛阳定居,来到河南洛阳的赵普,已经二十一岁了。这二十一年的时间里,赵普从来没有正规的接受过教育,天下如此之大,竟然容不下这位少年可以安静读书的茅屋。而这些在后人眼中,赵普便成了不学无术之人。其实世间就是如此,这世上哪有那么多感同身受,没有人经历过赵普少年时的流离失所,只看见了他荒废学习的表面。

青少年时期的赵普,更没有做到“年轻有为”四个字。因为在接下来十几年里,他曾在书信中写到,自己混迹于幕僚,之所以用一个“混”字,是因为他从来没有正式进入政治权力的中心,反而是毫无成就。一个男子三十而立,已经三十三岁的赵普,按理说应该是定型了,后半生也不会有什么太大成就。可是往后十年中,一介草根,居然飞黄腾达,成为了北宋的开国宰相。本应碌碌无为好玩一生的赵普,是如何扭转命运,开启了人生宏图大业?

赵普三十三岁这一年,他前往永兴军,也就是现在的西安S寻求工作,偶然间成为了当地军事长官刘词的门僚,这是他命中的第一位贵人,正是因为这个偶然机会,赵普开启了接下来的传奇人生。

在与上司的工作交流中,刘词看到了赵普与一般小官不同的远大志向,在逝世之前,将赵普推荐给了中央长官。除了知遇之恩以外,赵普的这位长官对于他的后半生,有着非常深远的影响。《宋史》中关于刘词这样记载“为政不苛挠,颇便之”由此可以看出,他是一位受当地百姓尊重的好官,所以在刘词门下工作一年多的时间里,赵普学到了儒家治国理念,学到了长官身上的担当精神,这为他后来的以儒家治天下,以《论语》治天下,打下了非常坚实的基础。世人指责赵普胸无点墨,实在是有些憋屈,尽管他没有好的学习条件,可是他一生中遇到的这位好老师,远远超过书本所带给他的知识。

去到利益集团核心的赵普,被任命为了滁州军事判官,在这里,他与生命中第二位贵人赵弘毅相遇。此人就是宋太祖和宋太宗的父亲。赵匡胤当时攻打下滁州,他的父亲赵弘毅从前线退至滁州养病,因为前线战事吃紧,赵匡胤离去之前,命令赵普在赵弘毅身边侍奉汤药。虽然只是一件简单的小事,赵普一直尽心尽力,时间久了赵弘毅也发现赵普此人不一般,待赵普以宗族之礼。侍奉汤药人人可做,但并不见得能够做得好,赵普之所以能够得到赵弘毅的另眼相待,就是因为他已真心实意待人,这才得到了赵家兄弟、父子的认可。

陈桥兵变背后的谜团,赵普精心策划的一场大戏

赵普的为人,赵家父子看在眼中,所以赵普理所当然的加入了赵匡胤的门下。这一次赵普是真正的遇到了明君,遇到了他生命中的第三位贵人。赵匡胤的成功,与赵普脱不开关系。因为赵匡胤在赵普的帮助与策划下,从一个只懂得带兵打仗默默无闻的将军,成了皇帝周世宗眼中一个文韬武略,样样精通的大红人,甚至一跃成了手握重权的禁军总司令,就是这一次的职位升迁,历史的走向被彻底改写,至今谜团重重的“陈桥兵变”就此发生。

那么陈桥兵变,到底是赵普的自编自导精心策划的一出大戏,还是士兵自发组织的一场突发事件。按照正史记载,赵匡胤三逊三辞,最后推脱不掉,黄袍加身才当的皇帝,这便是此次兵变的疑团所在,困扰着后世的众多历史学家。公元960年,契丹侵略北方,赵匡胤率军北征,当他的部队行军至陈桥驿,赵匡胤被手下将士灌醉,第二日的早上,他的身上穿着一件制作精美的黄袍,按照当时律例,披黄袍者等同造反,赵匡胤不愿背叛先帝,但是事已至此却无退路,将士拥护他做皇帝他提出了唯一一个条件,回到京城之后不要烧杀抢掠,他才甘愿登上皇位。

一场没有流血的军事政变,让大宋王朝建立。赵普在此次兵变中充当了一个怎样的角色呢?可以说此次兵变,赵普做了赵匡胤想做而不敢做之事。在契丹的记载中,当年并没有南下入侵中原的计划,而且当赵匡胤行至边境之时,契丹大军却突然离奇消失;众人想要拥护赵匡胤为皇帝,最先通知的却是赵普;尤其是那件穿在赵匡胤身上的黄袍,突然之间就出现在军队之中。这一切看似理所应当又偶然的事,背后必然有人操控,这个人极有可能就是赵普。

看起来毫无预谋,士兵突发组织的陈桥兵变,很有可能就是赵普精心策划的结果。毕竟赵匡胤能够坐上皇帝之位,对于赵普来说百利无一害。其实早在兵变之前,赵普和赵匡胤早已密谋,策划着此次兵变。比如曾经在京城里传的沸沸扬扬的“点检做天子”,看似是君权神授,天命所归,实则是赵普等人精心策划散播出去的谣言,并且暗中制作黄袍;到了陈桥以后,赵普和赵光义通过喝酒的方式煽动众人情绪,让他们立下投名状,如若后悔推选赵匡胤为帝,仍然所犯的是株连九族的大罪,这场精心导演的大计,最终大获成功。纵然兵变还有众多疑云,赵普在此次实践中所发挥的重大作用是绝对不能忽视的。虽然后世对于此次兵变褒贬不一,赵普的足智多谋逐步显露出来。

杯酒释兵权,解决皇帝心病

自古以来,皇帝最为忌惮的就是手中握有兵权的将领,尤其在王朝更迭之际,最是政局不稳定之时。曾经跟着帝王南征北战、出生入死的部下,很快就会暴露本性,他们以前可能是开疆扩土的好帮手,但是这个时候他们却是威胁地位的最直接的存在。功成名将手中所握兵权,只会令帝王坐立不安,赵匡胤也是如此。毕竟黄袍加身、陈桥兵变让他以兵不血刃的方式夺取地位,建立了大宋,但是兵权问题仍然是悬在他头上的一把利刃,稍有不慎将断送好不容易取得的江山。

在这个时候,曾经与他一同策划陈桥兵变的赵普无疑是解决这个难题的最佳人选。其实赵普心中也颇为担忧,尤其是手中掌握着进军的石守信等人,并不是能够统一军队的将才,而且这些人也雄心勃勃,一旦让他们视力继续壮大,可能将会发生第二次的黄袍加身。为了保证宋朝长治久安,也为了稳固政权,赵普提出了:“稍夺其权、制其钱粮、收其精兵”的方案,两人一经合计,就有了接下来的杯酒释兵权。

在一次晚朝过后,赵匡胤将曾经的将领留在宫中,说是喝酒叙旧,其实是暗中夺权。在众人微醉之时,赵匡胤向以前的兄弟吐露心声,他说自己坐上皇帝之位夜不能寐,因为手中无实权,所以没有办法高枕无忧。石守信等人向赵匡胤保证,他们绝对誓死效忠陛下。他继续吐露心声,害怕这些兄弟为了以后的富贵权力起兵造反,所以他愿意给这些部下给予良田豪宅、佳人美酒,让他们以后的子孙长久享福。这一番话既打动了众人的心,他们也听出了话中的意思,所以到了第二日,这些将领主动交出兵权,到地方去做官。如若没有赵普献计,此次拿回兵权绝对不会那么容易。

赵普对于皇帝的忠心耿耿,远超常人的能力,终于获得回报。公元964年,赵普被任命为宰相,此后宋太祖的任何决定,都要咨询过他以后才做决断。其实像赵匡胤这样的皇帝,最难信任别人,可是他却极为愿意相信赵普。因为赵普实在是太会揣摩皇帝心思,有一次赵匡胤在宫中大摆宴席,只是突然下雨扫了兴致,尤其是大雨不停,他的脸上便逐渐流露出不悦,一时间气氛低沉,群臣惶恐,唯独赵普说了一句,一场及时雨,岂不是百姓之大喜,使得赵匡胤龙心大悦。

被后人所忘记,其实是因为他忽视个人修养

赵普三次官拜宰相,在大宋的初期,为整个王朝的安稳立下汗马功劳。只是虽然他读过《论语》,并且借用儒学安邦之国,只是他的个人修为实在是有些相差甚远。尤其是做了宰相之后,他也显现出焦躁的一面。身居高位,并无令人信服的学历,对他的质疑和批评声与日俱增。赵普专门在自己办公的地方放了一个大壶,这个壶里所存放之物,就是那些对他有着批评之意的奏章。

除了不接受批评,赵普在收入上也格外不干净。他私下贩卖木料,还用自己的空闲地换取皇家菜地,只为了扩建自家的住宅,并且还在外面私自开客店谋利,他的种种做法,甚至都遭到了当时百姓非议。在朝堂上,凭借着宋太宗的宠爱与信任,开始了独断专制,专门拉拢手下朝臣,培养自己的势力。他的这些劣迹,让宋太祖对他忍无可忍,最终落得一个罢相的下场。公元992年,赵普在洛阳逝世,宋太宗感激他曾经忠于国家,在听闻他逝世之后,甚至在朝堂上大哭,追封他为真定郡王。

这个宋朝的开国之臣,这个曾经在政治场上叱咤风云、手握权势的一朝之相,他曾经帮助帝王上位,凭借半部《论语》治理天下,策划了多次兵不血刃的政变。赵普的一生是个传奇,从一介草根做到当朝宰相,三十而立事业才走上正轨,宋朝的开国历史,永远闪烁着他的身影。

藤树先生说:

陈桥兵变、杯酒释兵权,都发生在他的身上。三拜宰相,经历两代帝王,攘外安内出奇招,半部论语治天下,这位帝国宰相的传奇人生,对于北宋往后几百年的命运,有着巨大贡献。后世的历史长中,或许是因为他往后的独断专行、谋取私利,让他过往功绩都被掩盖,但是他对于大宋王朝的贡献,永远不可磨灭。

赵普,北宋的宰相,一生辅佐过宋太祖赵匡胤和宋太宗赵光义两位皇帝,善于政治谋略,可以说是北宋初期政治稳定的重要寞基者。据说赵匡胤“杯酒释兵权”的计策便是他提出拉跌。宋太祖更是把赵普视为心腹,把它称为“社稷之臣”“左右手”。宋太宗亲自为他撰写《赵普神道碑》以称颂其功德。北宋时期的大臣们.也对赵普很推崇。

北宋史学家司马光在《涑水记闻》中记载了赵普的多个故事并且肯定了他处理政事的能力。朱熹在编写《五朝名臣言行录》时,更是把他放在了首位。

“半部《论语》治天下‘’这句话据传是赵普所言

据说宋太宗在考虑任用宰相之前,有人攻击赵普,说他读书少,仅仅读过《论语》。太宗犹豫不决便问赵普,赵普回答说:“我的确只读过《论语》这一本书,只用其中一半便能辅佐太祖平定天下,还有一半,可以辅佐陛下让天下太平。”赵普对《论语》的推崇可见一斑。传说,在赵普去世后,家人收拾他的遗物,打开箱子确实仅有《论语》二十篇。

“半部论语治天下”说的就是赵普。赵普(922 - 992年),字则平,幽州蓟X(今天津蓟X)人,后迁居洛阳。赵普曾祖父是唐末任三河X令,祖父赵全宝,在唐末任澶州司马,父亲赵迥,五代时任相州(今河南安阳)司马。赵普是北宋初期著名的政治家、宰相。周世宗在淮河地区作战,宰相范质上奏任命赵普为军事判官。太祖(赵匡胤)曾和他交谈,认为他是个奇才。从此,赵普成了赵匡胤的好朋友和幕僚,为宋太祖出谋划策。

赵普年轻时与赵匡胤共同辅佐后周世宗柴荣,在滁州与南唐大战中,赵普出过不少点子,策划了不少计谋,给赵匡胤不少帮助。有一次,赵匡胤征讨泽州、潞州时,赵普请求与之同行,赵匡胤开玩笑说:“你不懂打仗的事情,又不会带兵冲杀,去干什么”?等平定两地之后,赵普所得功劳最大。

周世宗显德七年(960年)正月初一(春节),听说契丹勾结北汉入侵。宰相范质仓促之间派赵匡胤率军北征,兵行开封东北四十里之要道陈桥驿时,赵普等人为赵匡胤谋划,借故不行,他与诸将领将赵匡胤灌醉,将士们要拥戴赵做皇帝。赵匡胤喝醉后睡在军帐里,赵普和赵光义推门进来禀告。太祖打着呵欠,伸着懒腰,慢慢起身。那些将士们穿戴着盔甲、露出兵刃,吵吵嚷嚷地把太祖拥到军旗下面。把早已准备好的黄袍披到赵匡胤身上,接着山呼“万岁”。这就是历史上有名的“陈桥兵变,黄袍加身”。等到赵匡胤接受禅让做了皇帝,因为赵普辅佐有功,被任命为右谏议大夫,并担当枢密直学士。

宋太祖多次微服私访功臣之家,赵普每次退朝后都不敢穿便服。一天,大雪从早上一直下到夜里,赵普以为皇上不会出来了。过了一会儿,听到敲门声,赵普赶忙出来一看,宋太祖正站在风雪地中,赵普慌忙叩拜迎接。太祖说:“我已经约了晋王赵光义了”。不一会儿赵光义也到了,赵普三人就在厅堂铺的双层垫褥上席地而坐,用炭火烤着肉吃,赵普的妻子在旁斟酒。太祖趁机请赵普策划攻打太原的计划。赵普说:“太原阻挡着西、北两面,如果太原攻下来后,这地方就要由我们来独挡了。不如暂且等到平定各国后,那么太原这样的弹丸、棋子大的地方,还能逃到哪里去呢”?太祖笑道:“我的想**是这样,只是试探一下你罢了”。于是他们共同策划了战略部署,确定了先南后北的统一策略。

当初,宋太祖地位不高时,赵普就跟他交游。等到太祖得了天下之后,赵普屡次谈起卑微时二人交往中的一些不足之处。太祖性格豁达,对赵普说:“假如在尘世中就可以辨识天子、宰相,那么人人都可以去访求了”。从此,赵普也就不再谈论这事了。赵普年轻时熟悉官吏应处理的事务,但学问很少,等做了宰相,太祖经常用读书去劝告他。赵普晚年读书勤奋,每次退朝回到自己的家里,关上门,打开书箱拿出书,就读了起来。赵普处理政事,非常果断,就如流水一般。赵普去世后,家里人打开箱子一看,原来是一部《论语》。

“杯酒释兵权”就是在赵匡胤、赵普密谋下形成的。宋太祖问赵普:“自唐末几十年来,帝王改姓就有八次,国家动荡,百姓涂炭,有什么办法能长治久安呢”?赵普答:“您手下石守信、高怀德、王审琦等并不一定会背叛您的,你晓得他们的手下又会如何呢?一旦他们被部下黄袍加身,或者作孽造反,又当如何呢”?宋太祖哈哈一笑,于是就有了“杯酒释兵权”这个故事。

赵普性格深沉而严肃刚正,虽然对人多忌妒刻薄,但总能把天下大事当作自己的责任来管。宋代初年的宰相,谨慎有余、魄力不足。赵普为相时却杀伐果断,没有谁能与他相提并论的。赵普曾经向宋太祖推荐某人去做某官,太祖没有同意。赵普过了一天又重新上奏推荐,一连三次,宋太祖大怒,把赵普呈上的奏章撕碎了扔在地上,赵普脸色不变,只是将撕碎的纸捡起来就走了。过了几天,赵普又把撕碎的纸片粘补起来,再次上奏。赵匡胤终于没了脾气,任用了那个人。

有一次,一个官员按照律法应该升迁,但是宋太祖平时讨厌这个人。赵普坚持为这个人辩护,太祖发怒了:“朕就是不给他升官,你又能怎么样”?赵普也来了倔脾气:“刑罚是为了惩处坏人,奖赏是为了奖励功臣,这是自古以来不变的惯例。再说刑罚和奖赏是为了天下,而不是为了陛下,陛下怎么能以自己的喜欢厌恶来决定”?过了很久,太祖终于还是同意了。

宋代重用文官,也是出自于赵普之手。他极力劝说撤藩建立地方州X,委任文职人员出任地方官。乾德元年(963年),宋太祖同意了赵普意见,罢王彦超等地方节度使职务,并渐削数十个异姓王的权力,安排他职,另以文臣取代他们,于是武将们就这样失去了弄权的基础,另一方面,收厢兵、招骁勇、募精壮训练为禁军,所以天下精兵皆归枢密院指挥。地方虽无精兵,但地方军、乡兵合则仍可制约禁军。这就形成了强干弱枝、上下内外相互制约的机制。

尽管君臣时有不快,但宋太祖依然对赵普厚爱有加。赵普虽然忠于职守,但也经常收受一点贿赂。一天,吴越王钱镠给赵普送来十只坛子,说是海货。赵普还没有来得及查看,宋太祖就来了,赵匡胤打开一看,原来是瓜子大小的金子。赵普慌了,连忙下拜请罪。赵匡胤却像没事的人一样:“收就收了吧,收下这些其实也没有什么,他们不过认为天下大事由你这样的书生决定的罢了”。

开宝九年(976年)十月,宋太祖驾崩,赵光义继位,是为宋太宗。端拱元年(988年),赵普年岁大了,行动不便,宋太宗便免除他朝见的礼节,只中书S办公,遇有重大政事,才召见他问对。淳化二年(991年),赵普三次上表以年老多病,请求告老。这年冬天,赵普病倒了,再次请求退休,宋太宗同意了,赏赐他许多东西,并多次到家了看望他。

淳化三年(992年)初秋,赵普病卒于洛阳,终年七十一岁。宋太宗听到消息后非常悲痛,哀痛地对大臣们说:“赵普侍奉辅佐先帝,和我也有旧交情,他果断,能决断大事,之前和我有些不愉快,这是很多人知道的事情。我即位以来,常常待他优厚礼遇,赵普也倾尽全力效忠于我,对国尽忠,是真正的社稷之臣。我失去他非常痛惜”。赵光义痛哭流涕,泣不成声,左右大臣都非常感动。宋太宗追赠赵普为尚书令,追封为真定郡王,赐谥“忠献”。次年二月,葬于洛阳邙山。宋真宗咸平元年(998年),追封赵普为韩王。

《中国宰相传》说赵普“虽出身小吏,知识有限,但胸怀平定天下的学问、谋略,已阅成为北宋开国功勋,比当时许多文士要强出许多。尽管他在品行上有所亏欠,但是却无损于他的卓越功绩”!这样的评价,你以为然吗?