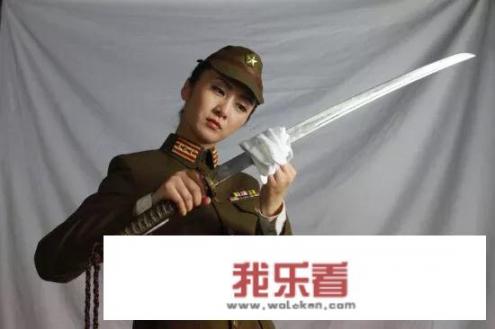

抗战剧里日本鬼子女军官又漂亮还能打,历史上真有吗?

-

长相与能力:此类剧中的人物通常拥有高颜值,如女主角们的容貌或美貌程度,突出年轻且英姿飒爽的形象,擅长轻功或其他特定技能。

-

身份背景:随着剧情的发展,这些角色的身份可能涉及抗日特工、情报人员或特殊职位(如财务、情报军官),身份象征丰富多样,如女财会、军师等。

-

行动能力和作战手段:尽管数量有限,但在某些情况下,日本鬼子女军官展现出超出常人的军事智慧和行动力,这可能包括使用机关枪、麻醉剂、偷袭战术等战争策略。

-

美丽与权力:作为日军部队的重要组成部分,女军官不仅仅是实力强劲的战士,还可能代表了日本高层审美观念和性别角色的价值观,肩负着特殊的政治使命或重要责任。

历史并非电影剧本般千篇一律,其中确实存在着一些例外和特例,在真实历史中,关于抗日时期日本女性的记录是有限的,几乎全部集中在针对普通民众的日常生活和社会活动,而非部队内部,这意味着对于那些涉及到特殊工作、秘密机构或女性特工的场景,如情报工作、地下组织或间谍工作,我们可能仅能看到部分女性角色。

尽管抗日剧的创作可能存在一定程度的夸大或艺术加工,但若要准确反映历史事实,我们应该深入挖掘相关历史资料和档案,而不是简单地根据电视剧中描绘的情况进行误解或推测,因为以下几点可能导致抗日剧中的描写偏离史实:

-

编剧过度美化或淡化事实:一些编剧可能会刻意增加戏剧性和视觉效果,赋予女军官正面或负面的角色特点,忽略了真实历史背景下日本军队中女性地位及其有限的可能性。

-

采用夸大或虚假的背景设定:为了营造紧张刺激的气氛,个别抗战剧可能出现诸如特殊任务、军校教育和宽广背景下的性格塑造等过分虚构的情况,忽视了特定历史时期的实际情况。

-

混淆国籍:在描述某些女性军官时,如川岛芳子等人,故意混淆其在日本和中国的国籍,误导观众对其身份产生误解或偏见。

-

过度情感化处理:有些剧集过于强调情感冲突和矛盾,而忽视了严谨的叙事逻辑,导致信息传递出现偏差,削弱了作品的真实性。

-

不尊重真实人物:在抗日剧中,女军官的塑造往往侧重于正面评价,忽视了军人群体中可能存在的人性弱点和挫折感,这就使得这些角色具有强烈的现实意义和复杂情感内涵,与历史真实人物的表现形成鲜明对比。

尽管抗日剧中不乏描绘有影响力的抗日女性角色,但大多数情况下,其描绘手法往往倾向于呈现一定的文学化或娱乐元素,这与真实的抗日战争情况有着显著的差异,对于这部分虚构角色的真实刻画需要谨慎对待,尽可能接近历史事实并结合艺术手法的巧妙运用,从而达到既能忠实再现历史事件,又能强化故事情节吸引力的目的。