六尺巷诗词解释?

千里的家书只为墙,让他三尺又何妨。 万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

这首诗描绘了六尺巷的由来:在一座名为桐城的府邸与邻居家(吴家)因院墙**引起争执,父亲张英在这场斗争中的高尚品质以及他慷慨豪爽的行为被当地人所铭记,在张英眼中,两家虽身处不同的地理位置,但由于他们互相关注和友好,最终通过与吴家的交流达成一种理解——彼此让出三尺之地,解决了争端,使两家庭院间的狭窄通道得以宽敞起来,这个事件体现了中国古代社会对于互相谦让、礼让他人并尊重彼此的土地使用权的传统道德观念。

由于六尺巷位于安徽S桐城X内,其完整诗篇并未出现在现有的文献资料中,但这段文字基于原文推断出来,它包含了以下要素:

- 产生:该故事描述的是清代初年的张家与邻居家因院墙争执引发的“六尺巷”争论及其结果。

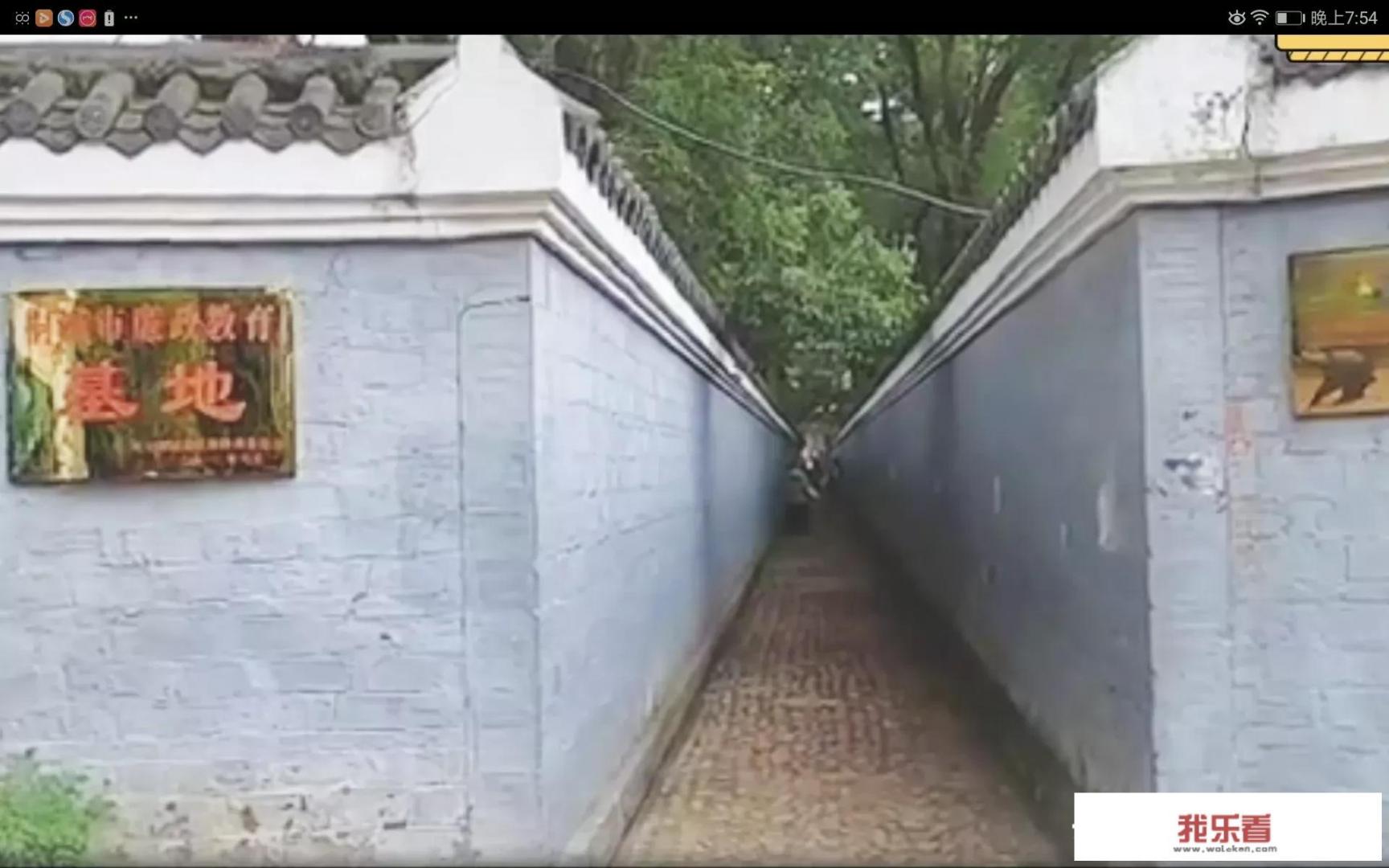

- 方位:六尺巷的名称源于清代时期的命名习惯,而据文本描述,这个“巷子”位于桐城城区内,具体位置为西环路张英宰相府内。

- 历史背景:张英曾担任清康熙年间文华殿DX士兼礼部尚书,曾任张廷玉的父亲,张家在桐城享有“父子双宰相”的美誉,且其府邸与吴家相邻有“六尺巷”。

- 故事主线:故事的核心情节围绕张家与吴家的**及如何通过“六尺巷”规则化解矛盾展开,张英作为一个高位官员的理性抉择和教诲使得双方尊重对方,从而促成六尺巷的建立。

- 寓意:相较于文中所述的普遍意义上的**解决,六尺巷更多反映了中国人重情重义、包容忍让的优良品格,并借此教导人们在生活中懂得谦让的重要性,特别是体现在面对领土和财产所有权争端时,应秉持“礼让”原则,退一步海阔天空,避免动辄诉诸法律手段导致不必要的纷争。

在现代背景下,六尺巷已成为安徽桐城的重要文化遗产,享有较高的知名度和影响力,游客如需深入了解这段历史故事,可以前往桐城参观“六尺巷”、“礼让坊”等相关景点,以便更加深入地体验其深厚的历史底蕴和深远的社会意义。“六尺巷”作为中国民间传说的一部分,往往通过各种形式的艺术表现方式传承至今,成为文化瑰宝,令人感叹中华文明的独特魅力和古代人文情怀。