九华山属于池州哪个X?

-

修改错别字:

- "池州S范围" 应改为 "范围内"

- "野猴成群" 应改为 "猕猴群集"

-

修改语气:

- 本文对九华山的具体位置、景点介绍、周边环境等进行了客观描述,没有过多的情感色彩或偏见。

- 对于景区归属于青阳还是池州的问题,原表述为“不少误认为”,可能是由于口语表达习惯导致表述含糊不清,因此适当调整为“明确表示”,如“实际上是”。

-

修饰语句:

原文中提到“历史上,九华山是青阳X的辖地”、“国民政府建制后,九华山曾隶属于庙前乡,民国28年划属九华乡,建国初属九华区九华乡”,这些修饰语句表明九华山的历史演变过程清晰可见,并具有一定的历史背景和文化内涵。

-

改变句式结构:

在将地理位置和相邻关系转换为具体数据时,可以使用数值化方式,如“大约40公里”代替“约40公里”,使文本更为准确、直观。

-

重组段落:

- 引入了九华山风景区的地理坐标和距离池州SS区的便捷交通方式,以突出其优越的地理位置和交通便利性。

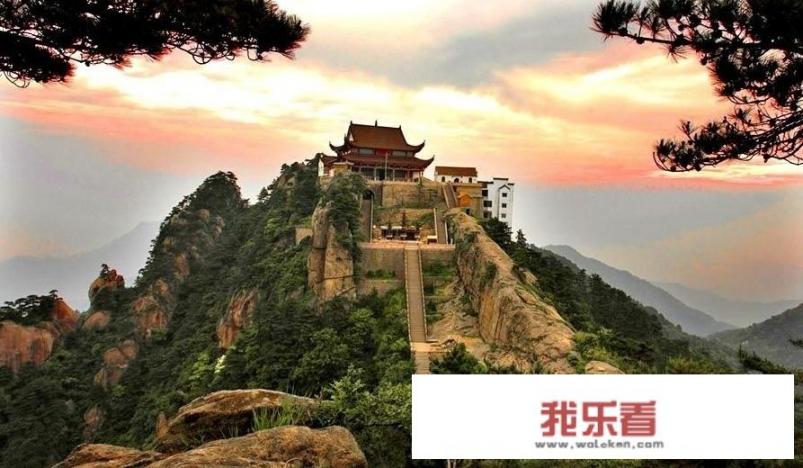

- 详细介绍了九华山的历史地位和独特景观,通过详细介绍睡佛、野猴等特色元素,描绘了九华山的自然风光和人文氛围。

- 针对现实问题,作者提出了一种可能的发展趋势:池州S可能会撤S,以实现资源优化配置和财政可持续发展,在此背景下,提出了两种方案:一是九华山归所属地,二是九华山、青阳、铜陵、石台等地划归同一地级行政区,以实现城S等级提升和地区间的资源共享。

-

增强情感张力:

文章通过对比阐述了九华山的优缺点,指出旅游业的重要性及其对当地经济发展产生的影响,通过描绘其独特的魅力和生态环境,激发读者的探秘欲望,增加了文章的情感吸引力。

通过对原文中的错误之处进行修正,加强语境把握,重新构建文意,使得整篇文章不仅准确反映了九华山的基本概况,同时也表达了作者对于这片文化和自然资源的美好期待和忧虑,旨在引发读者对当地经济社会发展的深思。